Warum du dich eher an LT als an der Herzfrequenz orientieren solltest

Einleitung

„Ich fühle mich nicht erschöpft, aber mein Puls ist zu hoch.“

„Um in Zone 2 zu bleiben, muss ich fast gehen.“

Die Herzfrequenz ist ein weit verbreiteter Indikator zur Einteilung von Trainingszonen – insbesondere, da Smartwatches mittlerweile einfach zugängliche Echtzeitdaten liefern. Viele Sportler:innen und Fitnessbegeisterte verlassen sich auf die Herzfrequenz, um ihre Trainingsintensität zu steuern.

Allerdings stimmt die Herzfrequenz nicht immer mit dem tatsächlichen Belastungsempfinden überein: Manche haben schon bei leichter Belastung einen hohen Puls, andere wiederum erreichen auch bei maximalem Einsatz keine besonders hohen Werte.

Der Grund: Die Herzfrequenz wird von vielen physiologischen und externen Faktoren beeinflusst.

Ein präziseres und physiologisch relevanteres Mass zur Einteilung von Trainingszonen ist die Laktatschwelle (LT). Durch die Analyse der Laktatakkumulation im Blut liefert LT ein objektives Mass für metabolischen Stress und Ausdauerfähigkeit – deutlich verlässlicher als der Puls allein.

Laktat und LT

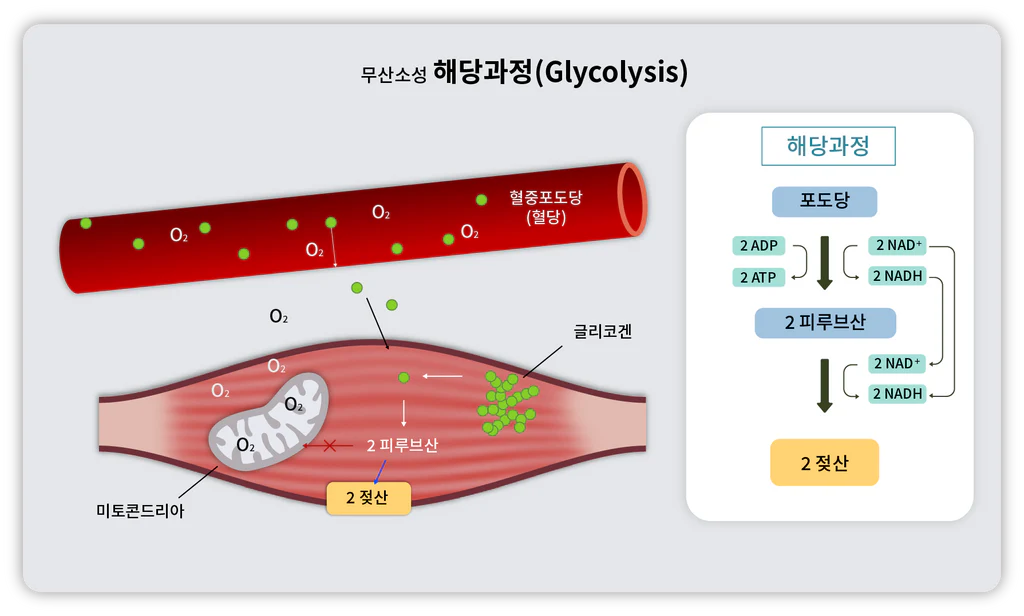

Laktat ist ein Nebenprodukt der anaeroben Glykolyse – ein Stoffwechselweg, der schnell Energie erzeugt, wenn die Sauerstoffversorgung begrenzt ist.

Bei Belastung wird Glykogen in Pyruvat umgewandelt. Ist genügend Sauerstoff vorhanden, gelangt dieses in die Mitochondrien und wird dort aerob verstoffwechselt.

Wenn jedoch der Energiebedarf steigt und der Sauerstoff nicht ausreicht, wird Pyruvat in Laktat umgewandelt. Das passiert, wenn die Glykolyse schneller abläuft, als die Mitochondrien nachkommen.

Laktat kann entweder zurück in Pyruvat umgewandelt und wiederverwendet oder zur Leber transportiert werden, wo es über die Glukoneogenese erneut zu Glukose umgebaut wird.

Die Balance zwischen Laktatbildung und -abbau ist dynamisch und hängt von Intensität und Effizienz des Stoffwechsels ab.

Die Laktatschwelle (LT) beschreibt die Belastungsintensität, bei der Laktat schneller im Blut ansteigt, als es abgebaut werden kann.

Da ein Überschuss an Laktat zu Azidose und Muskelermüdung führt, gilt die LT als wichtiger physiologischer Marker für die Ausdauerleistung.

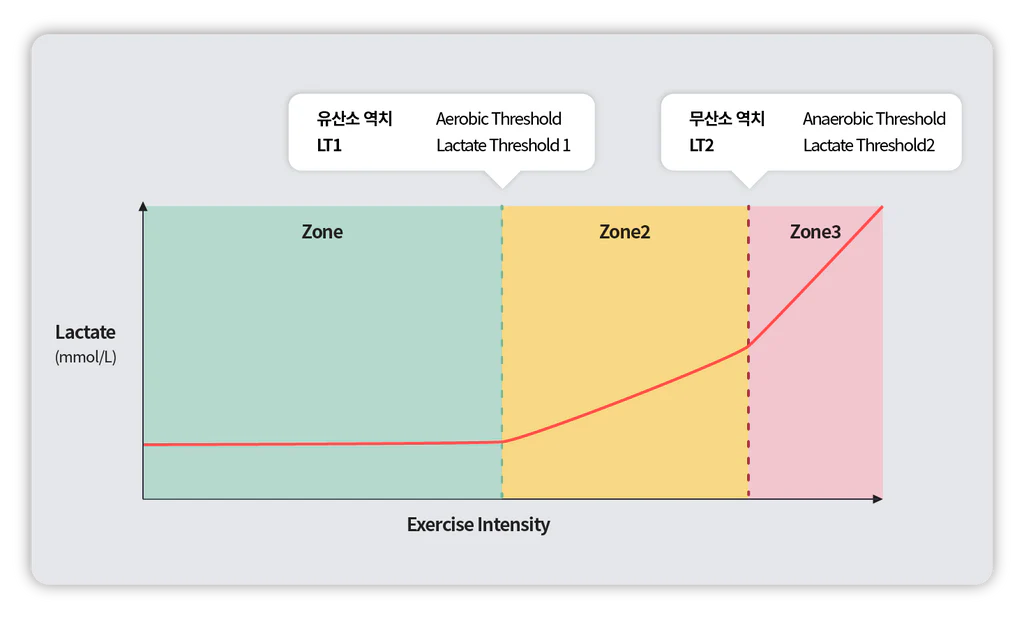

Man unterscheidet zwei Schwellenpunkte:

- LT1 (aerobe Schwelle): Der Punkt, an dem Laktat leicht, aber kontrolliert ansteigt – längeres Training ist möglich.

- LT2 (anaerobe Schwelle): Der Punkt, an dem Laktat schnell ansteigt – die Muskelarbeit wird ineffizient, die Belastung nicht lange aufrechterhaltbar.

Die dazugehörigen Belastungsintensitäten werden als Lactate Threshold Points (LTPs) bezeichnet und sind entscheidend für eine zielgerichtete Trainingssteuerung.

Wie misst man LT?

LT kann auf zwei Hauptwege bestimmt werden: über Blutproben oder durch respiratorische Analyse.

Bei der Blutentnahme wird ein stufenweise ansteigender Belastungstest durchgeführt, bei dem jeweils Blut abgenommen und der Laktatwert gemessen wird.

Der Punkt, an dem der Laktatspiegel deutlich steigt, markiert die Laktatschwelle.

Diese Methode ist direkt und präzise, erfordert aber spezielle Ausrüstung und ist invasiv.

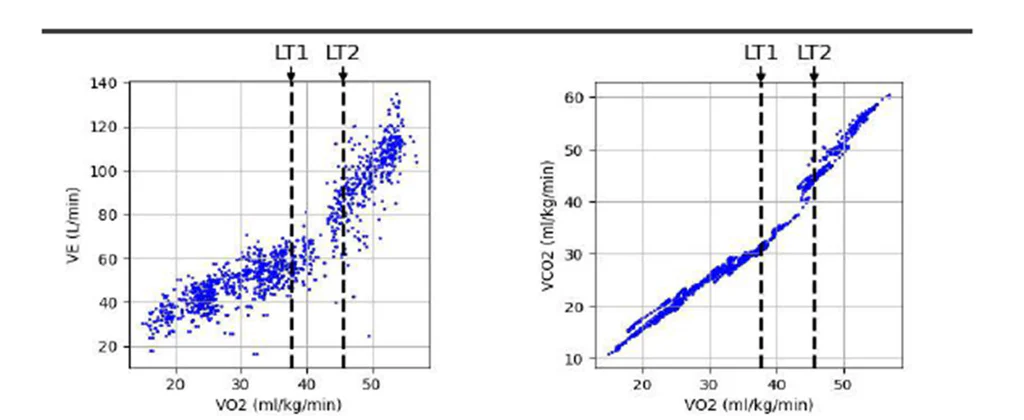

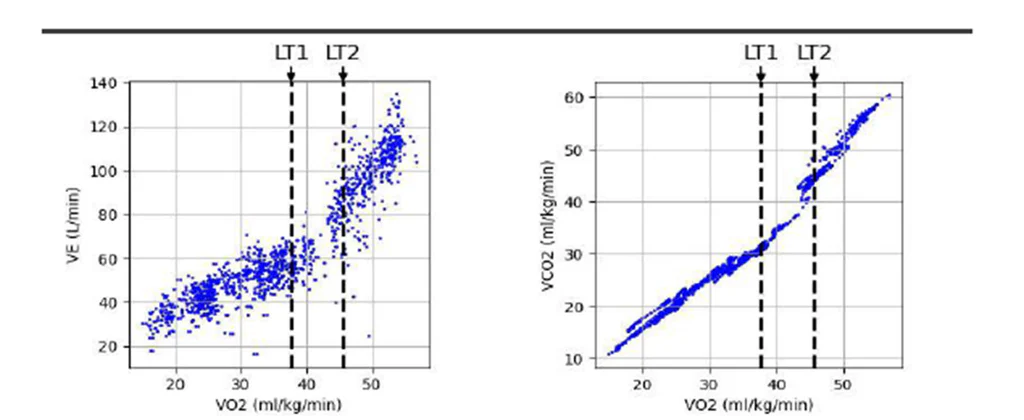

Die respiratorische Methode funktioniert nicht-invasiv, indem die Aufnahme von Sauerstoff (VO₂) und die Abgabe von CO₂ (VCO₂) analysiert wird.

Mit steigender Laktatmenge sinkt der pH-Wert im Blut, was das Atemzentrum stimuliert. Dadurch wird mehr CO₂ abgeatmet.

Verändert sich dabei das Verhältnis von CO₂-Ausgabe zu Sauerstoffaufnahme, kann man die LT über die Atemgasanalyse bestimmen – ganz ohne Blut.

Beide Methoden sind in der Sportphysiologie gängig und werden oft kombiniert, um die Trainingsintensität möglichst genau zu ermitteln.

LT und Trainingszonen

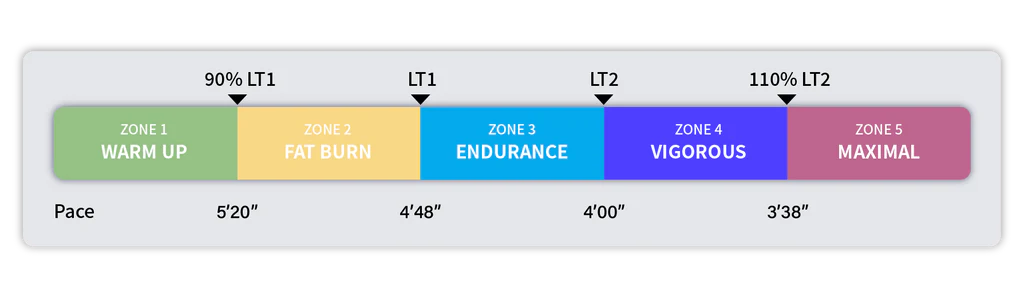

LT ist ein genaueres Kriterium zur Einteilung von Trainingszonen als die Herzfrequenz allein. Die Beziehung zwischen Laktatanstieg und Trainingsintensität lässt sich wie folgt einteilen:

-

Unterhalb von LT1 (Zonen 1 & 2):

- Sauerstoffversorgung ist ausreichend → kaum Laktatbildung.

- Laktat wird effizient in Pyruvat rückverwandelt oder in der Leber zu Glukose recycelt.

- Trainingsform: Grundlagen-Ausdauer, Long Slow Distance (LSD), Erholungsläufe, lockeres Joggen.

-

Zwischen LT1 und LT2 (Zone 3):

- Laktatproduktion steigt langsam über den Abbau hinaus, aerober Stoffwechsel dominiert weiter.

- Trainingsform: Dauerläufe im Marathontempo, Tempoläufe.

-

Oberhalb von LT2 (Zonen 4 & 5):

- Anaerober Stoffwechsel überwiegt, Laktat steigt rapide an.

- Abbau kann nicht mithalten → Muskelermüdung.

- Trainingsform: Schwellenläufe, Intervalltraining, HIIT.

Nutze die LT für dein Training

Die Laktatakkumulation zeigt direkt den metabolischen Stress bei Belastung – und ist damit ein verlässlicherer Indikator für die Trainingsintensität als die Herzfrequenz.

Viele Spitzensportler:innen – egal ob Läufer:innen, Radfahrer:innen oder Triathlet:innen – bauen ihr Training mittlerweile auf LT-basierten Zonen auf, anstatt sich nur auf Pulsbereiche zu verlassen.

Zwar gibt es eine gewisse Korrelation zwischen Puls und LT, aber der Puls ist ein indirektes Mass und von vielen externen Faktoren beeinflusst:

z. B. Schlafqualität, Koffein, Flüssigkeitshaushalt oder Stress. Manche Menschen haben bei wenig Anstrengung einen hohen Puls, andere reagieren kaum – selbst bei maximaler Belastung.

Deshalb sind Trainingszonen basierend auf Prozentsätzen des Maximalpulses (HRmax) oft ungenau.

LT hingegen wird in der Sportwissenschaft heute als zentraler Wert für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung betrachtet – auch in der Rehabilitation und bei chronischen Erkrankungen.

Wer LT und Herzfrequenz kombiniert, kann ein deutlich genaueres und individuell zugeschnittenes Trainingsprogramm aufstellen.

Wenn du dein Training gezielter steuern willst – warum nicht mal LT-basiert trainieren?

Quellen

- Brooks, G. A. (2005). Exercise physiology: Human bioenergetics and its applications.

- Friel, J. (2024). The triathlete's training bible. Simon and Schuster.

- Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2022). Physiology of sport and exercise. Human Kinetics.

- Beaver, W. L., Wasserman, K., & Whipp, B. J. (1986). A new method for detecting anaerobic threshold by gas exchange. Journal of Applied Physiology, 60(6), 2020–2027.

- Caiozzo, V. J., et al. (1982). Comparison of gas exchange indices to detect anaerobic threshold. Journal of Applied Physiology, 53(5), 1184–1189.

- Haugen, T., et al. (2022). Training characteristics of world-class runners. Sports Medicine-Open, 8(1), 46.

- Kenneally, M., et al. (2018). Periodization and intensity in running: Review. International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(9), 1114–1121.

- Seiler, K. S., & Kjerland, G. Ø. (2006). Quantifying training intensity distribution. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16(1), 49–56.

- Stöggl, T. L., & Sperlich, B. (2015). Training intensity in elite endurance athletes. Frontiers in Physiology, 6, 295.