Respiratorischer Austauschquotient (RER) und FatMax

Einleitung

Zu Beginn des Jahres 2025 setzen sich viele gute Vorsätze: kein Alkohol mehr, Nichtraucher werden und – natürlich – Gewicht verlieren. Zahlreiche Menschen melden sich in Fitnessstudios an und starten voller Motivation ins Training. Sie kämpfen sich durch intensive Einheiten, unterdrücken ihren Hunger – doch beim Blick auf den Körperfettanteil tut sich oft wenig. Die Frustration wächst, die Motivation schwindet, und am Ende wiederholt sich der Kreislauf Jahr für Jahr. Viele trainieren in erster Linie, um Fett zu verlieren. Doch trotz grosser Anstrengung fühlen sie sich meist nur hungrig – das Körperfett bleibt. Der Grund dafür liegt im sogenannten respiratorischen Austauschverhältnis (RER) und dessen Rolle beim Energieumsatz.

Was ist der respiratorische Austauschquotient (RER)?

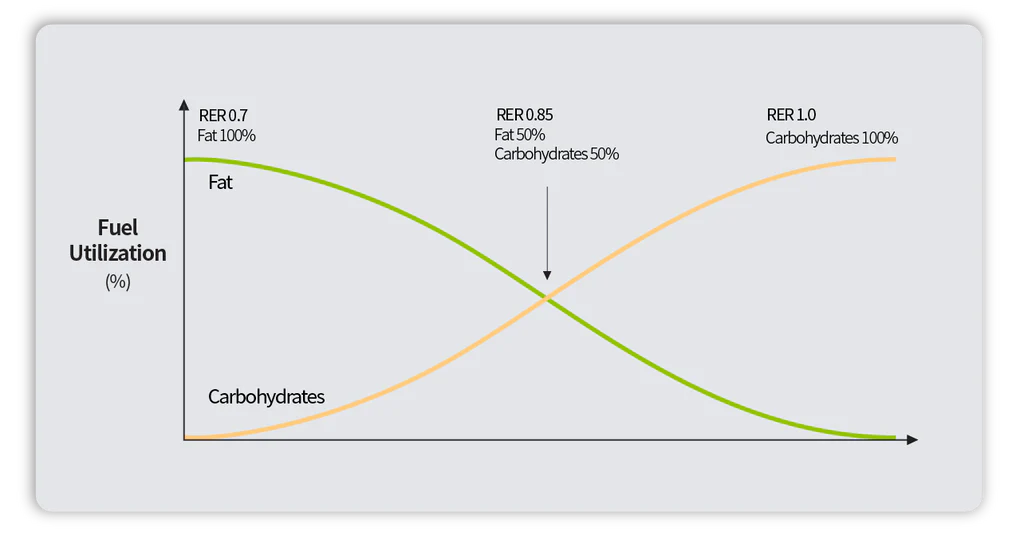

Der RER beschreibt das Verhältnis von produziertem Kohlendioxid (VCO₂) zu verbrauchtem Sauerstoff (VO₂) während der Atmung (RER = VCO₂/VO₂). Normalerweise liegt der RER zwischen 0.7 und 1.0 – im Ruhezustand etwa bei 0.8. Bei starker körperlicher Belastung kann er durch vermehrt anaerobe Stoffwechselprozesse auch über 1.0 steigen. Der RER gibt indirekt Aufschluss darüber, ob der Körper primär Fette oder Kohlenhydrate zur Energiegewinnung nutzt. Die Oxidation von Glukose und Fettsäuren liefert unterschiedliche RER-Werte:

- Glukose: C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O (RER = 1.0)

- Fettsäure (Palmitinsäure): C₁₆H₃₂O₂ + 23O₂ → 16CO₂ + 16H₂O (RER = 0.70)

Bei der Fettverbrennung wird im Verhältnis mehr Sauerstoff benötigt als bei der Kohlenhydratverbrennung, daher liegt der RER bei Fett bei ~0.7 und bei Kohlenhydraten bei 1.0. So lässt sich durch Messung des RER abschätzen, wie hoch der jeweilige Anteil an Fett- und Kohlenhydratverbrennung ist. Palmitinsäure ist dabei eine der häufigsten gesättigten Fettsäuren im menschlichen Körper.

Trainingsintensität und FatMax

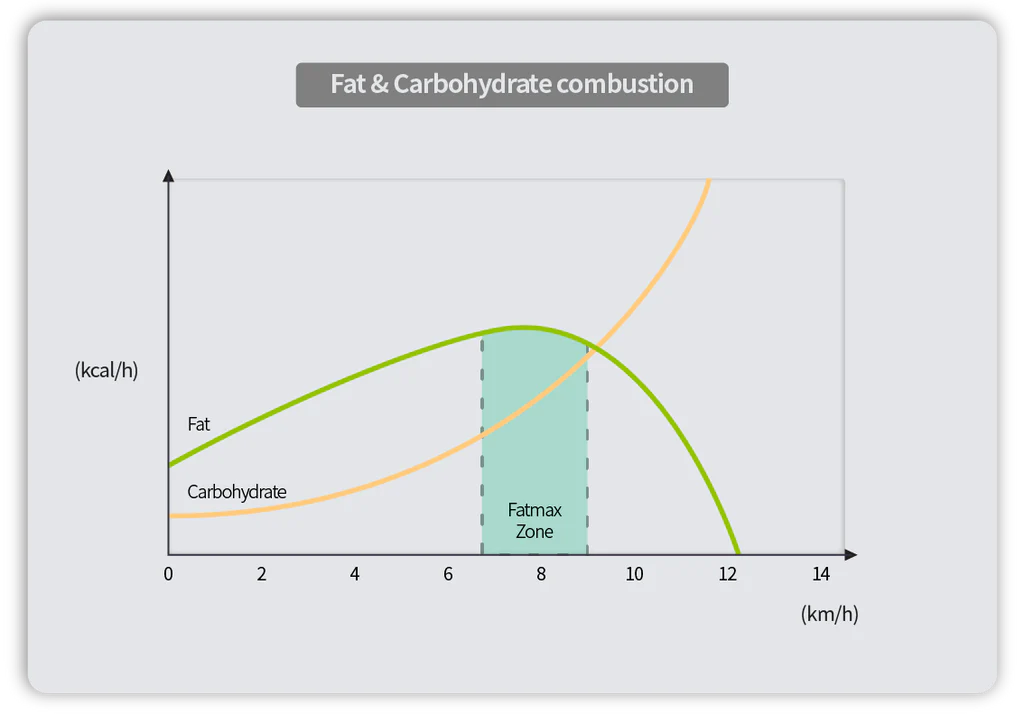

Mit zunehmender Trainingsintensität steigt auch die Atemfrequenz, was zu mehr CO₂-Produktion und einem höheren RER führt – sprich: Der Körper nutzt vermehrt Kohlenhydrate. Bei niedriger Intensität hingegen bleibt der RER niedrig, und der Körper verbrennt bevorzugt Fett.

- Hochintensives Training verbrennt zwar mehr Kalorien insgesamt, nutzt aber hauptsächlich Kohlenhydrate.

- Training mit niedriger bis moderater Intensität fördert gezielt die Fettverbrennung.

Der Punkt, an dem die Fettverbrennung am höchsten ist, wird als FatMax bezeichnet. Um Fett gezielt zu verbrennen, sollte man in dem Bereich trainieren, in dem FatMax erreicht wird – meist im moderaten aeroben Bereich, nicht bei hoher Intensität.

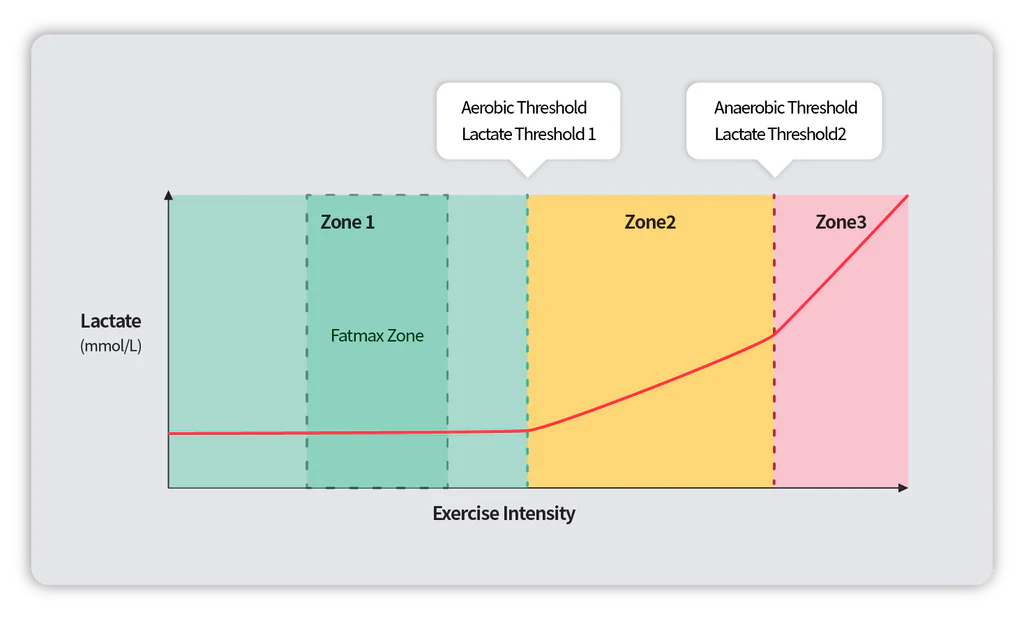

FatMax und die erste Laktatschwelle (LT1)

Am genauesten lässt sich FatMax über eine Atemgasanalyse bestimmen. Da diese im Alltag aber oft nicht verfügbar ist, kann man sich stattdessen an der ersten Laktatschwelle (LT1) orientieren – der Punkt, an dem vermehrt Laktat gebildet wird und der aerobe Stoffwechsel langsam an seine Grenze kommt. Unterhalb der LT1 ist genügend Sauerstoff vorhanden, der Stoffwechsel arbeitet effizient und der RER bleibt niedrig – ein Hinweis auf verstärkte Fettverbrennung. FatMax liegt meist knapp unter dieser Schwelle.

In der Praxis bedeutet das: Training im Bereich von Zone 1 und Zone 2 – also z. B. lockeres Joggen, zügiges Gehen oder Long-Slow-Distance-Läufe – ist ideal für maximale Fettverbrennung.

Fazit

Zwar ist der RER ein zentraler Indikator für den Fettstoffwechsel, doch auch Geschlecht, Ernährung, Trainingszustand und Genetik spielen eine Rolle. Trotzdem gilt eine Grundregel: Wer Fett verbrennen will, sollte so locker trainieren, dass die Atmung ruhig bleibt und der Körper im aeroben Bereich arbeiten kann.

Dabei ist wichtig zu beachten: Training allein gleicht übermässige Kalorienzufuhr nur schwer aus. Eine ganze Brathähnchen-Mahlzeit entspricht energetisch etwa einem Marathonlauf. Eine gesunde Ernährung ist daher genauso entscheidend.

Doch wer nur über die Ernährung abnimmt, verbessert nicht automatisch seine Fitness. Für langfristige Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist Bewegung unerlässlich.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt also nicht im extremen Durchhalten, sondern in regelmässigem, sinnvoll gesteuertem Training, das Freude bereitet und langfristig umsetzbar ist.

Möge dein Vorsatz dieses Jahr wirklich Wirkung zeigen.

Quellen

- Achten, J., Gleeson, M., & Jeukendrup, A. E. (2002). Determination of the exercise intensity that elicits maximal fat oxidation. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(1), 92–97.

- Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2003). Maximal fat oxidation during exercise in trained men. International Journal of Sports Medicine, 24(8), 603–608.

- Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2003). The effect of pre-exercise carbohydrate feedings on the intensity that elicits maximal fat oxidation. Journal of Sports Science, 21(12), 1017–1025.

- Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2004). Relation between plasma lactate concentration and fat oxidation rates over a wide range of exercise intensities. International Journal of Sports Medicine, 25(1), 32–37.

- Bircher, S., & Knechtle, B. (2004). Relationship between fat oxidation and lactate threshold in athletes and obese women and men. Journal of Sports Science & Medicine, 3(3), 174.

- Carey, D. G. (2009). Quantifying differences in the “fat burning” zone and the aerobic zone: implications for training. The Journal of Strength & Conditioning Research, 23(7), 2090–2095.

- Goodpaster, B. H., Katsiaras, A., & Kelley, D. E. (2003). Enhanced fat oxidation through physical activity is associated with improvements in insulin sensitivity in obesity. Diabetes, 52(9), 2191–2197.

- Jeukendrup, A. E., & Wallis, G. A. (2005). Measurement of substrate oxidation during exercise by means of gas exchange measurements. International Journal of Sports Medicine, 26(S1), S28–S37.

- Stisen, A. B., et al. (2006). Maximal fat oxidation rates in endurance trained and untrained women. European Journal of Applied Physiology, 98, 497–506.

- Van Aggel-Leijssen, D. P., et al. (2002). Effect of exercise training at different intensities on fat metabolism of obese men. Journal of Applied Physiology.

- Van Loon, L. J., et al. (2001). The effects of increasing exercise intensity on muscle fuel utilisation in humans. The Journal of Physiology, 536(1), 295–304.

- Venables, M. C., Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2005). Determinants of fat oxidation during exercise in healthy men and women: a cross-sectional study. Journal of Applied Physiology, 98(1), 160–167.