Sauerstoffeffizienz: Running Economy

Einführung

Hast du schon einmal Läufer gesehen, die aussergewöhnliche Leistungen bringen, obwohl ihre Laktatschwelle (LT) oder maximale Sauerstoffaufnahme (VO₂max) relativ niedrig ist? Der Grund könnte ein oft übersehener Faktor der Laufleistung sein: die Running Economy (RE). Bis Mitte des 20. Jahrhunderts galt die VO₂max als Hauptindikator für die Laufleistung. Doch Forscher stellten fest, dass es selbst bei ähnlichen VO₂max-Werten grosse Leistungsunterschiede geben kann. Dies führte ab den 1980er-Jahren zu einem zunehmenden Interesse an der Running Economy.

Was ist Running Economy (RE)?

Die Running Economy (RE) beschreibt die Menge an Sauerstoff (oder Energie), die benötigt wird, um mit einer bestimmten Geschwindigkeit zu laufen. Ein niedrigerer Sauerstoffverbrauch (VO₂) bei gleichbleibender Geschwindigkeit weist auf eine bessere RE hin – der Läufer ist effizienter. Man kann sich das wie den Kraftstoffverbrauch eines Autos vorstellen. Ein Fahrzeug, das weiter oder schneller mit weniger Treibstoff fährt, hat einen effizienteren Motor. Genauso verhält es sich beim menschlichen Körper: Wenn ein Läufer weniger Sauerstoff benötigt, um ein bestimmtes Tempo zu halten, oder mit derselben Sauerstoffmenge eine grössere Strecke zurücklegt, nutzt er den Sauerstoff effizienter. RE misst also, wie gut der Körper beim Laufen Sauerstoff verwertet.

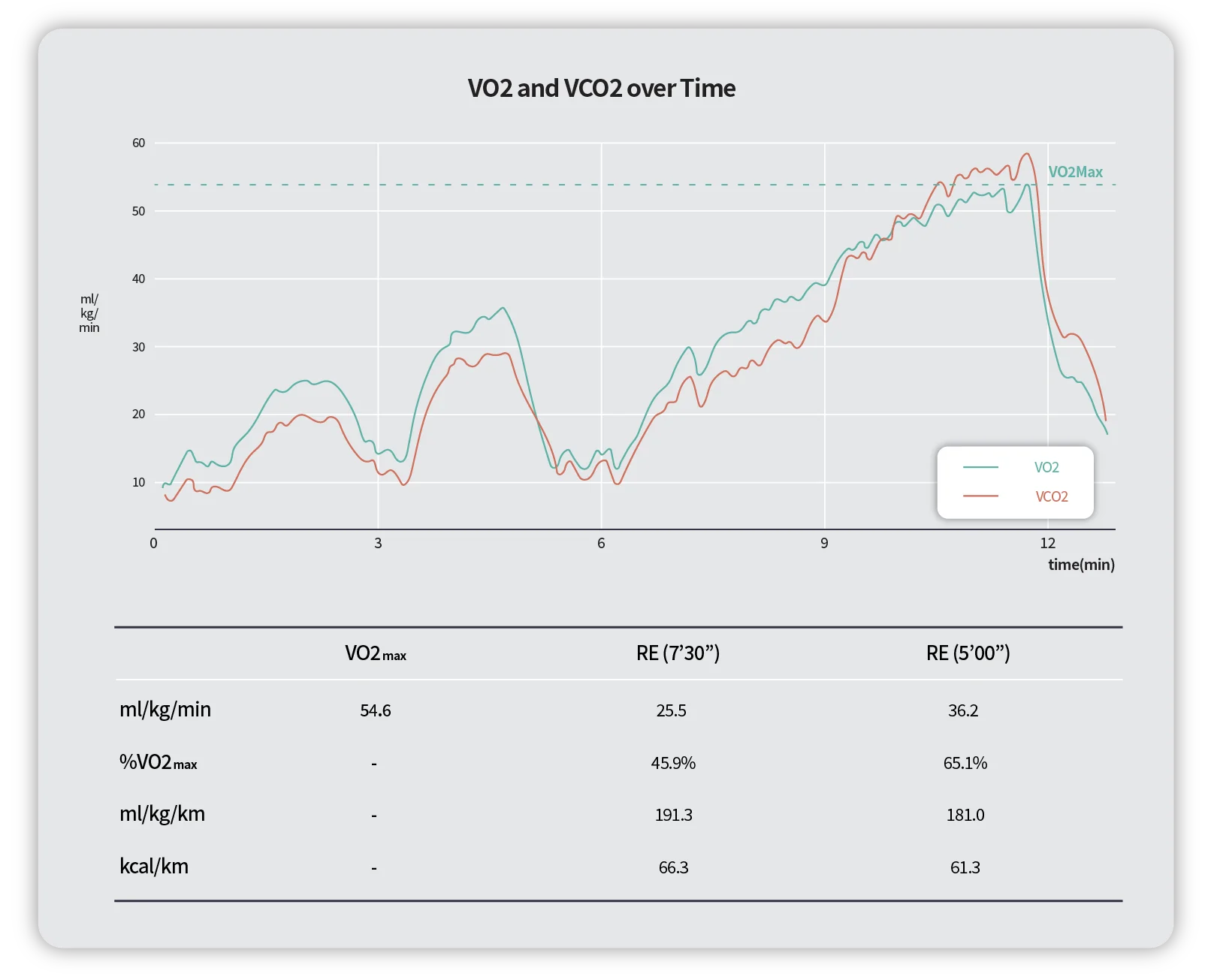

Wie misst man Running Economy?

RE wird in der Regel in Millilitern Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute (mL/kg/min) oder pro Kilometer (mL/kg/km) angegeben. Alternativ kann sie auch als Energieverbrauch in kcal/min oder kcal/km ausgedrückt werden. Da jedoch VO₂max, Körpergewicht, Lauferfahrung und Technik individuell sehr unterschiedlich sind, können rohe Sauerstoffverbrauchswerte irreführend sein – selbst unter Eliteläufern. Daher wird RE oft als Prozentsatz der VO₂max bei einer bestimmten Geschwindigkeit angegeben. Ein niedriger Prozentsatz bedeutet höhere Effizienz – der Läufer braucht weniger seiner maximalen Leistungsfähigkeit, um das Tempo zu halten. Für Ausdauersportler ist die Verbesserung der RE entscheidend, denn mehr Effizienz bedeutet bessere Leistungen und verzögerte Ermüdung. Eine gute RE verringert den Glykogenverbrauch und reduziert die metabolische Azidose – beides zentrale Faktoren für das Durchhaltevermögen.

Faktoren, die die Running Economy beeinflussen

Es gibt mehrere Schlüsselfaktoren, die RE beeinflussen:

-

Physiologische Faktoren

- Herz-Kreislauf-Funktion, Stoffwechsel-Effizienz und Muskelfasertypen wirken sich direkt auf RE aus. Da RE eng mit der Sauerstoffnutzung verbunden ist, spielt die Effizienz des Kreislauf- und Atmungssystems eine zentrale Rolle. Ein gut entwickeltes Netzwerk an Mitochondrien und eine hohe mitochondriale Enzymaktivität verbessern die Sauerstoffaufnahme und -verwertung.

- Auch der Muskelfasertyp hat Einfluss: Langsame Fasern (Typ I) mit hoher Kapillardichte und vielen Mitochondrien sind effizienter als schnelle Fasern (Typ II).

-

Biomechanische Faktoren

- Laufmechanik wie Kadenz, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit und Flugphase wirken sich direkt auf die RE aus. Eine schlechte Haltung, ineffiziente Kadenz oder zu lange Bodenkontaktzeiten führen zu Energieverlust. Eine verbesserte neuromuskuläre Koordination und präzise Lauftechnik können Bewegungsverluste reduzieren und die Kraftübertragung optimieren – was die RE steigert.

- Regelmässiges Lauftraining fördert langfristig die biomechanische Präzision und die neuromuskuläre Effizienz.

- Externe Faktoren

- Auch Umwelteinflüsse und Ausrüstung spielen eine Rolle. Laufschuhe, Bodenbeschaffenheit und Wetter wirken sich auf den Energieaufwand aus. Leichte Schuhe oder Schuhe mit Carbonplatte verbessern die RE, indem sie den Energieverlust minimieren. Auch Oberflächen mit hohem Energierückgewinn (z. B. Tartanbahnen) fördern die Effizienz, während unebene Böden den Energiebedarf erhöhen. Extreme Temperaturen – sowohl Hitze als auch Kälte – belasten die Thermoregulation und erhöhen so ebenfalls den Energieaufwand. Daher sollten RE-Messungen möglichst unter konstanten Bedingungen erfolgen.

Abbildung: EPAimages

Training: So verbessert man seine RE

Da RE von vielen Faktoren beeinflusst wird, gibt es auch viele Wege, sie zu verbessern. Der zentrale gemeinsame Nenner lautet: konsequentes Training. Hochintensives Training stärkt Atmung und Kreislauf, während es muskuläre Anpassungen fördert. Niedrigintensives Training verbessert die aerobe Kapazität, steigert die Mitochondrienfunktion und erhöht die Kapillardichte. Je mehr ein Läufer trainiert, desto besser werden neuromuskuläre Abläufe und die Laufmechanik. Das gilt auch für Spitzensportler. Paula Radcliffe, ehemalige Marathon-Weltrekordhalterin, verbesserte ihre RE in 12 Jahren systematischen Trainings um rund 15 %. Die Formel ist also einfach: Mehr laufen = effizienter laufen.

Literaturverzeichnis

- Anderson, T. (1996). Biomechanics and running economy. Sports Medicine, 22(2), 76–89.

- Barnes, K. R., & Kilding, A. E. (2019). Running economy: Measurement, norms, and determining factors. Sports Medicine - Open, 5(1), 8.

- Balsalobre-Fernández, C., Santos-Concejero, J., & Grivas, G. V. (2016). Effects of strength training on running economy in highly trained runners: A systematic review with meta-analysis of controlled trials. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(8), 2361-2368.

- Cavanagh, P. R., & Williams, K. R. (1982). The relationship of running mechanics to running economy. Journal of Biomechanics, 15(10), 837-847.

- Daniels, J. T. (1985). A physiologist’s view of running economy. Medicine and Science in Sports and Exercise, 17(3), 332-338.

- Hoogkamer, W., Kipp, S., Frank, J. H., Farina, E. M., Luo, G., & Kram, R. (2018). A comparison of the energetic cost of running in marathon racing shoes. Sports Medicine, 48(4), 1009-1019.

- Joyner, M. J., & Coyle, E. F. (2008). Endurance exercise performance: The physiology of champions. Journal of Physiology, 586(1), 35–44.

- Jones, A. M. (2006). The physiology of the world record holder for the women's marathon. International Journal of Sports Science & Coaching, 1(2), 101–116.

- Morgan, D. W., Martin, P. E., & Krahenbuhl, G. S. (1989). Factors affecting running economy. Sports Medicine, 7(5), 310–330.

- Pugh, L. G. C. E. (1970). Oxygen intake in track and treadmill running with observations on the effect of air resistance. Journal of Physiology, 207(3), 823–835.

- Saunders, P. U., Pyne, D. B., Telford, R. D., & Hawley, J. A. (2004). Factors affecting running economy in trained distance runners. Sports Medicine, 34(7), 465-485.

- Williams, K. R., & Cavanagh, P. R. (1987). Relationship between distance running mechanics, running economy, and performance. Journal of Applied Physiology, 63(3), 1236–1245.