Laufmechanik nutzen, um die Geschwindigkeit zu verbessern

Einführung

Einer der entscheidendsten Aspekte für eine erfolgreiche Marathonleistung ist es, ein gleichmässiges Tempo über die gesamte Distanz zu halten. Ein effektives Tempomanagement ist der Schlüssel, um die angestrebte Zielzeit zu erreichen – deshalb trainieren viele Läufer gezielt, um ihre Geschwindigkeit zu steigern. Ein hohes Durchschnittstempo aufrechtzuerhalten erfordert zwar viel Energie, doch die Art und Weise, wie man läuft, beeinflusst massgeblich, wie effizient diese Energie genutzt wird. Mit anderen Worten: Energieeffizienz spielt eine zentrale Rolle, um die Geschwindigkeit konstant zu halten.

Eine saubere Lauftechnik verbessert sowohl die muskuläre Koordination als auch die Energieeffizienz – beide sind eng mit der Leistungsfähigkeit verknüpft. Die Lauftechnik hängt mit den mechanischen Bewegungen des Körpers zusammen, und die dabei beobachtbaren biomechanischen Indikatoren werden als Running Mechanics bezeichnet. Unter diesen sind Kadenz und Schrittlänge die intuitivsten und am leichtesten messbaren Grössen. Dieser Artikel beleuchtet diese beiden Kennzahlen und stellt Fallstudien von Weltklasseathleten vor.

Schrittlänge und Kadenz

Die „zurückgelegte Distanz pro Minute“ ergibt sich aus der Multiplikation von Schrittlänge (die Distanz pro Schritt) mit der Kadenz (der Anzahl Schritte pro Minute). Schauen wir uns beide Grössen genauer an.

Schrittlänge bezeichnet die Distanz zwischen zwei Bodenkontakten und spiegelt die Kraft wider, die die Muskulatur bei jedem Schritt erzeugt. Eine passende Schrittlänge maximiert die Energieeffizienz und reduziert das Verletzungsrisiko. Allerdings variiert die ideale Schrittlänge nicht nur je nach Geschwindigkeit, sondern auch in Abhängigkeit von individuellen Faktoren wie Körpergrösse, Beinlänge und Fitnessniveau – eine universelle Zahl gibt es daher nicht. Optimal ist es, wenn der Fuss nahe am Körperschwerpunkt aufsetzt.

Overstriding (Überstride) liegt vor, wenn der Fuss zu weit vor dem Körperschwerpunkt aufsetzt. Dies führt zu einem Bremseffekt beim Aufsetzen, was mehr Vortrieb erfordert, um das Tempo zu halten, und das Verletzungsrisiko durch ungleichmässige Stossbelastungen erhöht. Kurz gesagt: Overstriding bedeutet unnötigen Energieverlust und erhöhtes Verletzungsrisiko.

Understriding hingegen bezeichnet zu kurze Schritte, bei denen der Fuss zu weit hinter dem Körperschwerpunkt aufsetzt. Das verringert die Bodenkontaktzeit und reduziert den Vortrieb, wodurch zur Tempoerhaltung oft mehr Energie verbraucht wird. Um effizient zu laufen, gilt es, sowohl Overstriding als auch Understriding zu vermeiden und stattdessen eine Schrittlänge zu finden, die zum eigenen Körper passt.

Kadenz ist die Anzahl der Schritte pro Minute – ein zentraler Indikator für die Laufeffizienz. Sie wird üblicherweise in Schritten pro Minute (spm) angegeben oder manchmal als Schrittfrequenz (Schritte pro Sekunde). Wie bei der Schrittlänge gibt es auch hier keine fixe Zahl, die für alle passt: die optimale Kadenz hängt von Geschwindigkeit und Körperbau ab.

Statistisch liegt die Kadenz meist zwischen 165 und 190 spm. Grössere Läufer haben tendenziell eine niedrigere Kadenz, während erfahrene Läufer oft eine höhere Kadenz aufweisen – manchmal über 190 spm. Eine Kadenz unter 165 spm deutet oft auf Overstriding hin. Eine angemessene Kadenz verbessert den Laufrhythmus, erhöht die Energieeffizienz und beugt Verletzungen vor.

Schrittlänge oder Kadenz: Was solltest du erhöhen?

Geschwindigkeit ergibt sich aus Schrittlänge mal Kadenz. Die Erhöhung einer dieser Grössen kann also die Laufgeschwindigkeit steigern. Doch welche ist aus Leistungssicht effizienter zu optimieren?

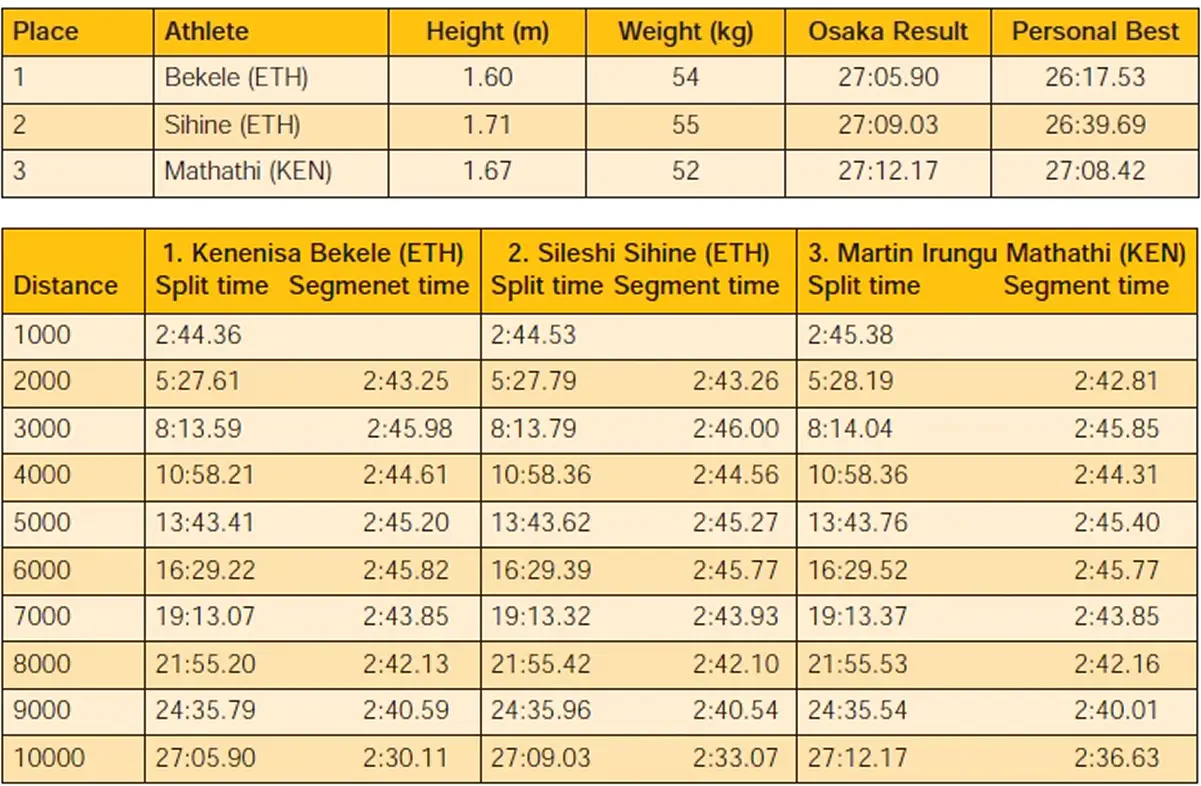

Werfen wir einen Blick auf Daten aus dem 10’000-Meter-Finale der Männer bei den IAAF-Weltmeisterschaften 2007 in Osaka, mit Fokus auf die drei Erstplatzierten.

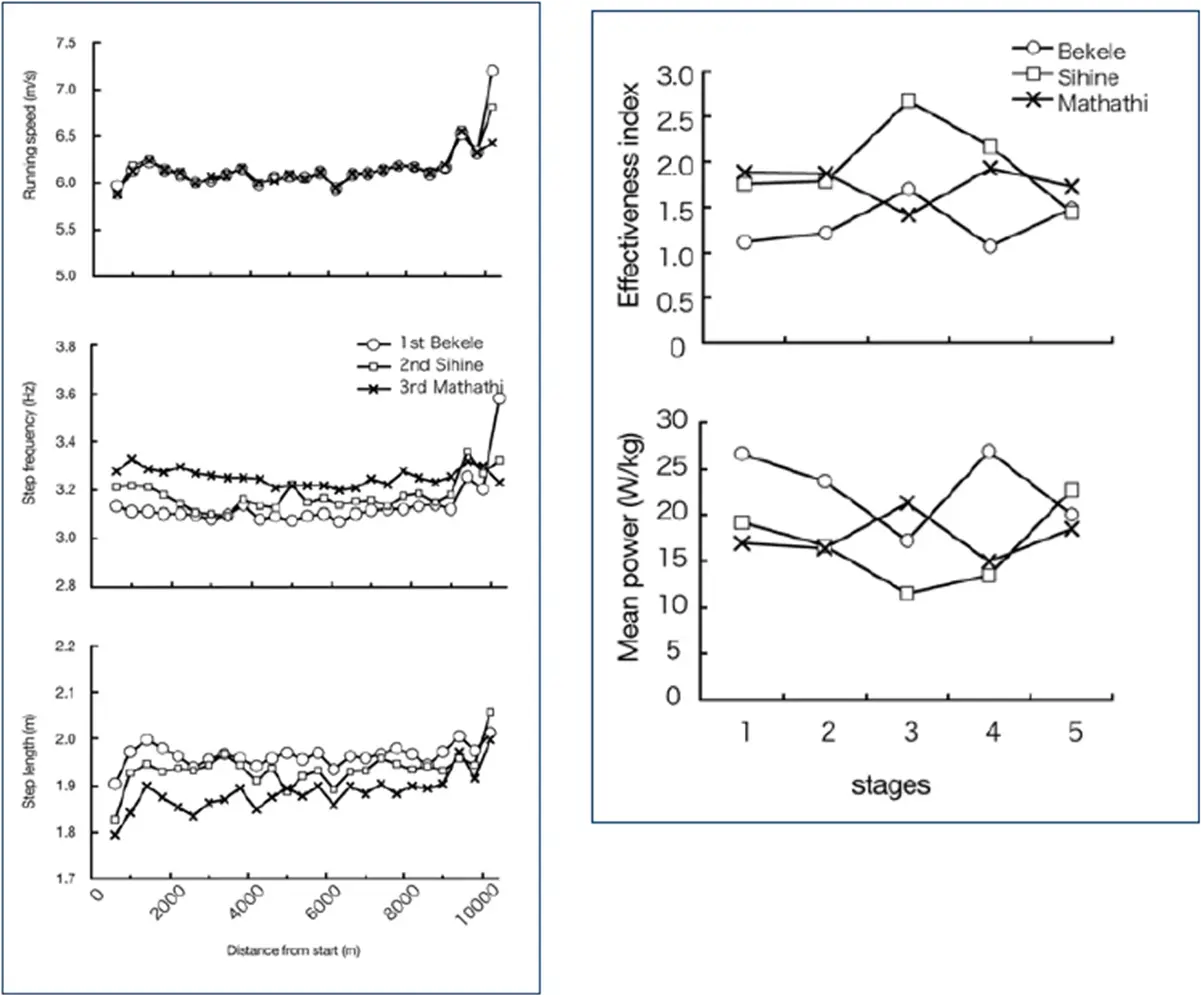

Forscher nutzten digitale Videokameras, um Abschnitte des Rennens aufzuzeichnen, und führten eine 3D-Bewegungsanalyse durch, um Laufstil und Energieeffizienz zu bewerten. Dabei erfassten sie die Zeit für jeweils 100 Meter und zählten die Schritte, um die Schrittlänge zu berechnen.

Die drei Athleten hielten bis 8800 Meter nahezu identische Geschwindigkeiten und beschleunigten dann in den letzten drei Runden deutlich. Die Platzierungen wurden in den letzten 400 Metern entschieden.

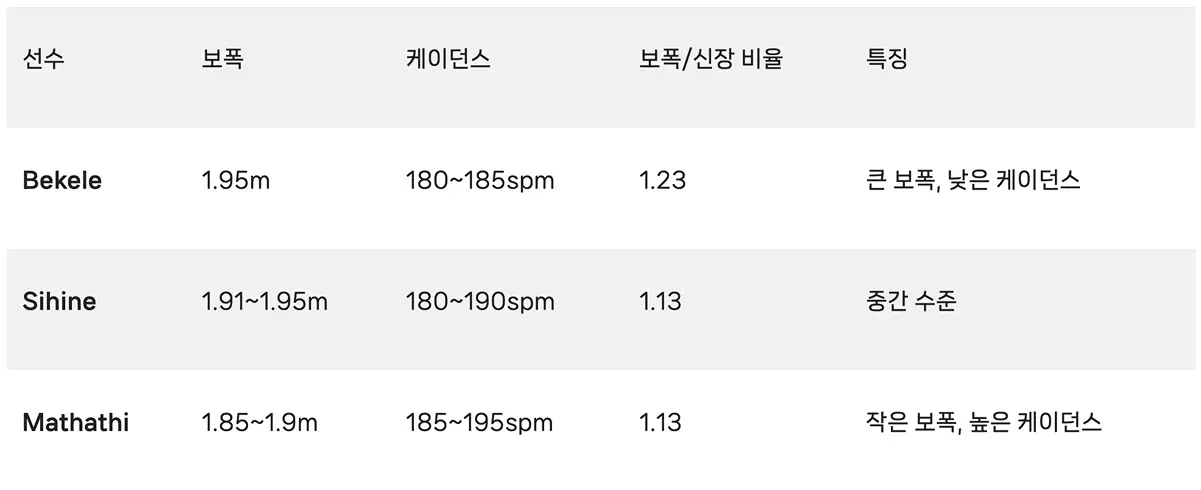

Bekele lief mit einer Schrittlänge von 1,95 Metern und einer Kadenz von ca. 180–185 spm – er setzte auf längere Schritte bei etwas weniger Frequenz.

Sihine hielt eine Schrittlänge von etwa 1,9–1,95 Metern und eine Kadenz von 180–190 spm.

Mathathi hingegen hatte eine kürzere Schrittlänge von ca. 1,85–1,9 Metern, dafür eine höhere Kadenz von 185–195 spm.

Das Verhältnis von Schrittlänge zu Körpergrösse lag bei Bekele bei 1,23 und bei den anderen beiden bei 1,13. Alle drei hielten über das Rennen hinweg eine konstante Lauftechnik bei.

Fazit

Auf der letzten Runde erhöhte Bekele seine Kadenz auf 215 spm. Gleichzeitig verlängerten Sihine und Mathathi ihre Schritte auf über 2 Meter für den Endspurt. Die Analyse zeigte, dass Bekele zwar insgesamt mehr durchschnittliche Leistung erzeugte, alle drei jedoch eine ähnliche Energieeffizienz hatten. Keiner wies nach dem Rennen ungewöhnliche Ermüdungserscheinungen auf.

Dies verdeutlicht: Es gibt keine universell überlegene Methode. Selbst unter Weltklasseathleten variieren Schrittlänge und Kadenz stark – und die Art, wie jeder Läufer die Geschwindigkeit steigert, ist unterschiedlich. Statistiken belegen ebenfalls, dass jeder Läufer individuelle Muster in Schrittlänge und Kadenz aufweist und unterschiedliche Strategien zur Leistungssteigerung verfolgt – sei es durch längere Schritte, höhere Frequenz oder eine Kombination aus beidem.

Letztlich ist die optimale Lösung immer diejenige, die den Sauerstoffverbrauch minimiert, die Energieeffizienz maximiert und die körperliche Ermüdung reduziert.