Methode und Vorteile des Polarisierten Trainings

Einführung

Hast du dich jemals gefragt, wie Weltklasse-Marathonläufer trainieren? Überraschenderweise besteht ein großer Teil ihres Trainings aus Einheiten mit geringer Intensität. Spitzenathleten widmen bis zu 80 % ihres Trainings dieser Art, was ein Grundprinzip des polarisierten Trainings ist – eine wissenschaftlich validierte Methode, die Leistung maximiert und gleichzeitig ausreichende Erholung gewährleistet.

Was ist polarisiertes Training?

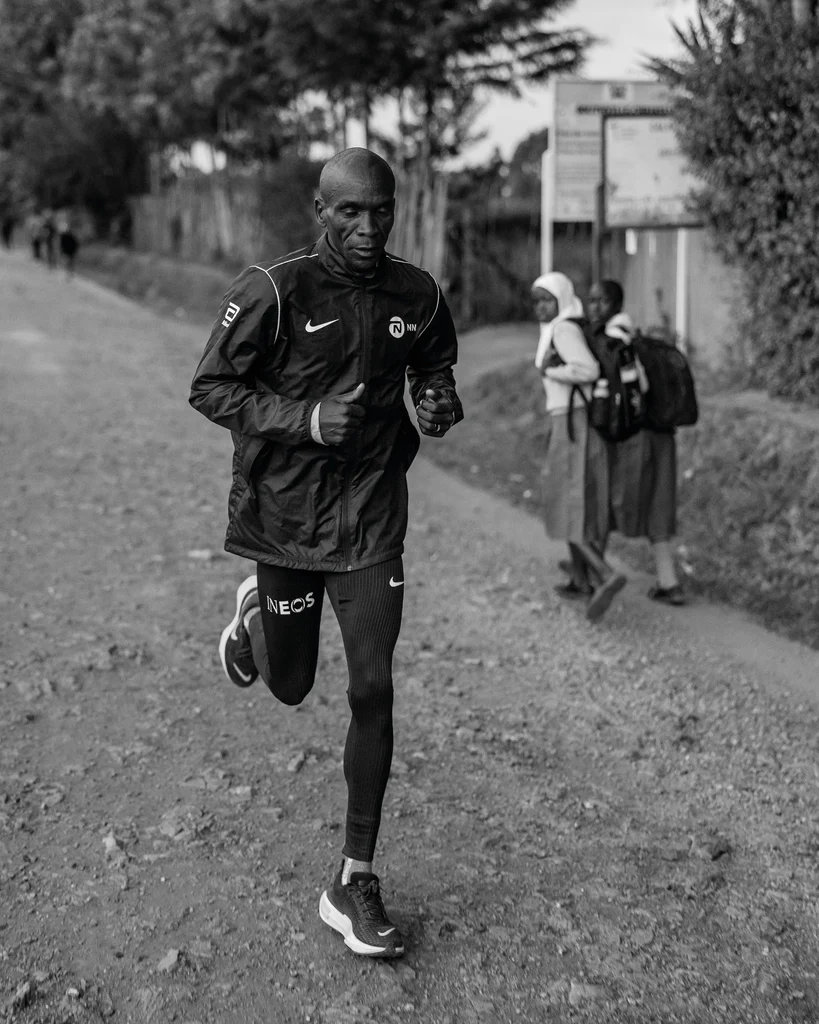

Polarisiertes Training ist eine Trainingsmethode, die auf Trainingseinheiten mit mittlerer Intensität verzichtet und sich stattdessen auf zwei Extreme konzentriert: Training mit niedriger und mit hoher Intensität. Dieser Ansatz wird nicht nur beim Laufen angewendet, sondern auch in Ausdauersportarten wie Schwimmen, Radfahren und Triathlon. Viele Weltklasseathleten, darunter Eliud Kipchoge, setzen diese Methode in ihrem Training ein.

Der Grund für die Minimierung von Training mit mittlerer Intensität ist einfach: Der Nutzen steht in keinem guten Verhältnis zum physiologischen Stress. Stattdessen werden etwa 80 % der Trainingszeit dem Training mit niedriger Intensität gewidmet, während die restlichen 20 % auf hochintensives Training entfallen. Diese Verteilung stellt sicher, dass sich Athleten ausreichend erholen und gleichzeitig die Effektivität intensiver Einheiten maximieren.

Aufbau des polarisierten Trainings

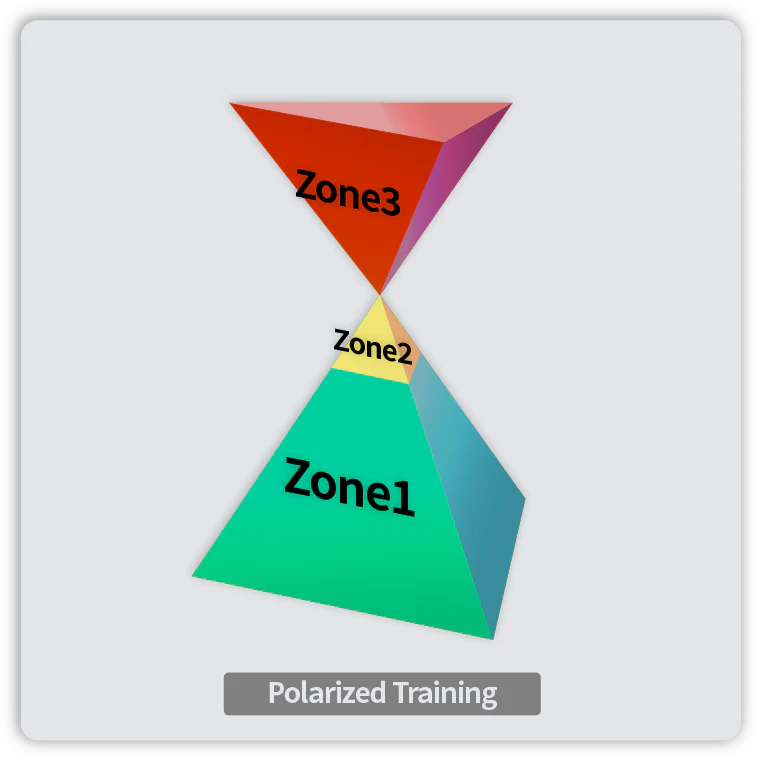

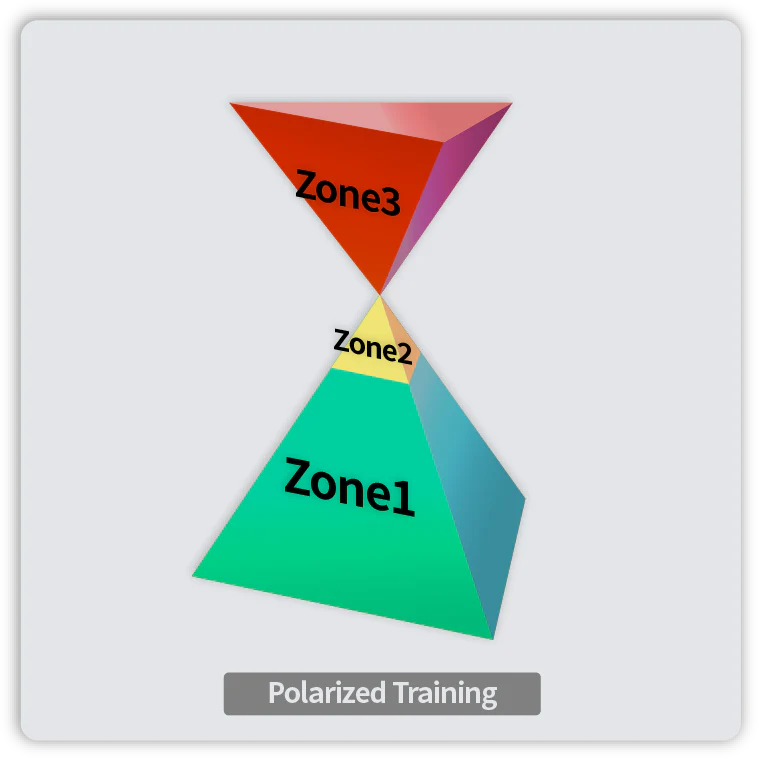

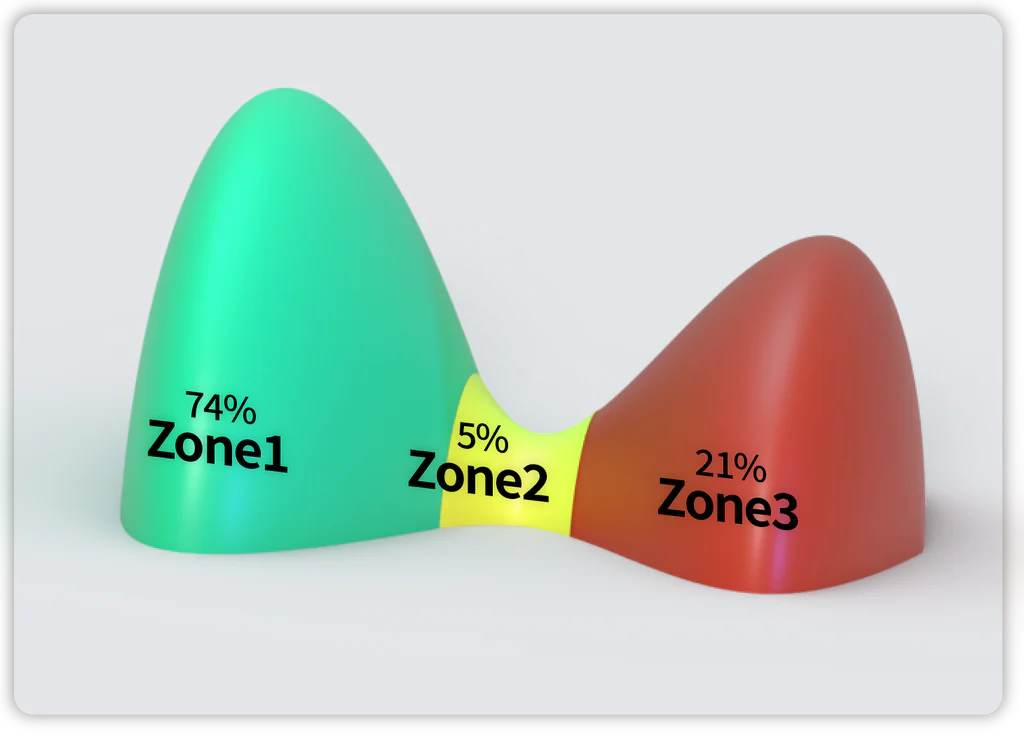

Im Gegensatz zum klassischen Fünf-Zonen-Modell teilt das polarisierte Training die Anstrengungsniveaus basierend auf den Laktatschwellen in drei Zonen ein:

- Zone 1: Training mit niedriger Intensität (unterhalb der ersten Laktatschwelle, LT1)

- Zone 2: Training mit mittlerer Intensität (zwischen LT1 und LT2)

- Zone 3: Training mit hoher Intensität (oberhalb von LT2)

(1) Hochintensives Training (Zone 3)

Zone 3 umfasst Einheiten bei oder oberhalb der zweiten Laktatschwelle (LT2), bei denen sich im Körper signifikant Laktat ansammelt. Aufgrund der hohen physiologischen Belastung macht dieses Training nur etwa 15–20 % der gesamten Trainingszeit aus.

Athleten planen ihre Einheiten in Zone 3 gezielt, um bestimmte Leistungsaspekte zu verbessern:

- Training nahe oder leicht über LT2 verbessert die Laktatschwelle und Muskel-Ausdauer.

- Intervalltraining bei VO₂max-Intensität fördert Geschwindigkeit und aerobe Kapazität.

Da Zone-3-Training stark auf anaeroben Stoffwechsel zurückgreift, wird viel Glykogen verbraucht und viel Laktat produziert. Daher wird Zone 1 genutzt, um Laktat abzubauen und die Erholung zu unterstützen.

- Intensität: Oberhalb von LT2

- Trainingszeit: 15–20 % des Gesamtvolumens

- Hauptnutzen: Verbesserung von Geschwindigkeit, VO₂max und Laktatschwelle

- Trainingsformen: Threshold-Runs, Intervalltraining, HIIT

(2) Training mit niedriger Intensität (Zone 1)

Zone 1 macht den Großteil des polarisierten Trainings aus (75–80 %) und besteht aus lockeren Läufen unterhalb der ersten Laktatschwelle (LT1). Diese Zone ist entscheidend für den aeroben Aufbau und die Erholung.

Hauptvorteile des Zone-1-Trainings:

- Maximiert Sauerstoffverwertung und Fettstoffwechsel

- Unterstützt Laktatabbau und Muskelregeneration

- Ermöglicht längere Einheiten ohne übermäßige Ermüdung

Da hochintensive Einheiten große Ermüdung verursachen, setzen Athleten auf Zone 1, um sich zu erholen und ihre aerobe Kapazität zu steigern.

- Intensität: Unterhalb von LT1

- Trainingszeit: 75–80 % des Gesamtvolumens

- Hauptnutzen: Verbesserung des aeroben Stoffwechsels, Unterstützung der Erholung

- Trainingsformen: Long Slow Distance (LSD), lockeres Joggen, Radfahren mit niedriger Intensität

(3) Training mit mittlerer Intensität (Zone 2)

Zone 2 liegt zwischen LT1 und LT2 und beansprucht sowohl das aerobe als auch das anaerobe System. Im Vergleich zu hochintensivem Training ist der Leistungsgewinn jedoch begrenzt – bei gleichzeitig erheblicher physiologischer Belastung.

Deshalb wird Zone-2-Training im polarisierten Ansatz möglichst vermieden, da es Ermüdung verursacht, ohne signifikante Leistungsverbesserung zu bringen.

- Intensität: Zwischen LT1 und LT2

- Trainingszeit: Möglichst gering

- Charakteristik: Moderate Belastung, aber begrenzter Anpassungsnutzen

Vorteile und Anwendung des polarisierten Trainings

Das polarisierte Training bietet mehrere zentrale Vorteile:

- Optimierte Leistungssteigerung – Hochintensive Einheiten reizen den Körper maximal, während niedrige Intensitäten Erholung sicherstellen

- Schutz vor Übertraining – Der Großteil des Trainings findet in Zone 1 statt, wodurch das Risiko von Burnout und Verletzungen sinkt

- Geringere mentale Belastung – Intensive Einheiten sind strategisch verteilt, was mentale Ermüdung reduziert

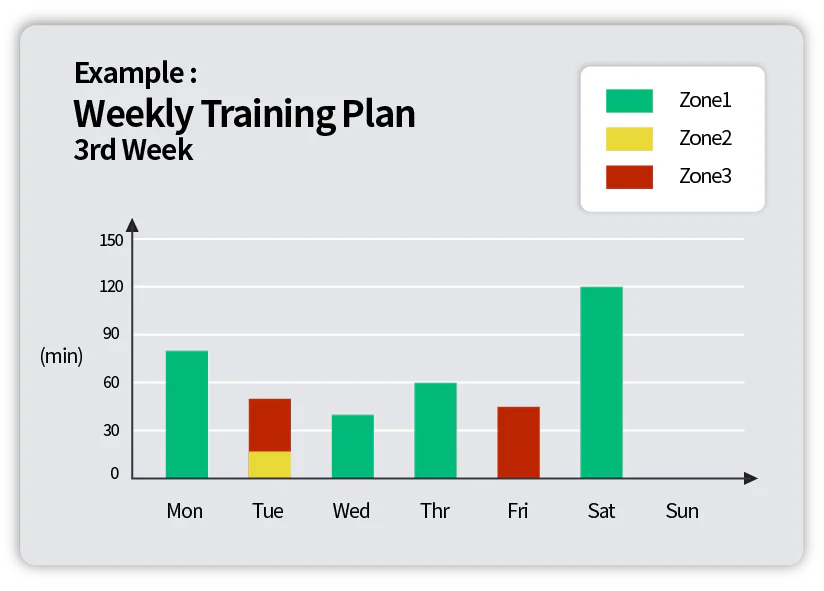

Am Ende hilft polarisierter Trainingsansatz Ausdauersportlern, ihre Leistung zu maximieren. Nachfolgend ein Beispiel für eine wöchentliche Trainingsstruktur:

Beispielhafter Wochenplan

- Montag: 60 Min lockerer Lauf (Zone 1)

- Dienstag: 4 Min hoher Intensität + 2 Min moderate Erholung, 8 Wiederholungen Fartlek-Training (Zone 3 & Zone 1–2)

- Mittwoch: 60 Min Radfahren mit niedriger Intensität (Zone 1)

- Donnerstag: 60 Min lockerer Lauf (Zone 1)

- Freitag: 45 Min Schwellenlauf (Zone 3 – unterer Bereich)

- Samstag: 120 Min Long Slow Distance Lauf (Zone 1)

- Sonntag: Komplette Erholung

Grenzen des polarisierten Trainings

So effektiv polarisiertes Training auch ist – es ist nicht für alle geeignet.

- Hoher Trainingsumfang erforderlich – Für optimale Ergebnisse sind 8–12 Trainingsstunden pro Woche über mindestens 8 Wochen nötig. Freizeitsportler mit 2–4 Einheiten pro Woche profitieren nur begrenzt

- Erhöhtes Verletzungsrisiko – Der Verzicht auf Zone 2 erhöht die Belastung in Zone 3, was das Risiko für Verletzungen besonders bei Anfängern steigert

Fazit

Polarisiertes Training ist eine wissenschaftlich fundierte Methode, die sich besonders für Ausdauersportler bewährt hat. Wer diesen Ansatz konsequent verfolgt, kann sein Potenzial am Wettkampftag voll ausschöpfen und gleichzeitig für ausreichende Erholung sorgen.

Die Umsetzung erfordert jedoch Geduld, Disziplin und eine langfristige Strategie. Viele Läufer kämpfen mit der Eintönigkeit von Zone-1-Einheiten und neigen dazu, zu früh zu viel Intensität einzubauen. Das kann zu übermässiger Laktatbildung, mangelhafter Erholung und Übertraining führen.

Für beste Ergebnisse gilt: Trainiere mit Köpfchen, nicht mit Ego.

„Renne nicht im Training. Trainiere für das Rennen.“

Literaturverzeichnis

- Bishop, D., Girard, O., & Mendez-Villanueva, A. (2011). Repeated-sprint ability—part II: recommendations for training. Sports Medicine, 41, 741–756.

- Casado, A., González-Mohíno, F., González-Ravé, J. M., & Foster, C. (2022). Training periodization, methods, intensity distribution, and volume in highly trained and elite distance runners: a systematic review. International Journal of Sports Physiology and Performance, 17(6), 820–833.

- Galán-Rioja, M. Á., Gonzalez-Ravé, J. M., González-Mohíno, F., & Seiler, S. (2023). Training periodization, intensity distribution, and volume in trained cyclists: a systematic review. International Journal of Sports Physiology and Performance, 18(2), 112–122.

- Haugen, T., Sandbakk, Ø., Seiler, S., & Tønnessen, E. (2022). The training characteristics of world-class distance runners: an integration of scientific literature and results-proven practice. Sports Medicine-Open, 8(1), 46.

- Kenneally, M., Casado, A., & Santos-Concejero, J. (2018). The effect of periodization and training intensity distribution on middle- and long-distance running performance: a systematic review. International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(9), 1114–1121.

- Muñoz, I., Seiler, S., Bautista, J., España, J., Larumbe, E., & Esteve-Lanao, J. (2014). Does polarized training improve performance in recreational runners? International Journal of Sports Physiology and Performance, 9(2), 265–272.

- Obradović, J., Vukadinović, M., Pantović, M., & Baić, M. (2016). HIIT vs moderate intensity endurance training: impact on aerobic parameters in young adult men. Acta Kinesiologica, 10(Suppl 1), 35–40.

- Seiler, K. S., & Kjerland, G. Ø. (2006). Quantifying training intensity distribution in elite endurance athletes: is there evidence for an “optimal” distribution? Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16(1), 49–56.

- Seiler, S. (2010). What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? International Journal of Sports Physiology and Performance, 5(3), 276–291.

- Stöggl, T., & Sperlich, B. (2014). Polarized training has greater impact on key endurance variables than threshold, high intensity, or high volume training. Frontiers in Physiology, 5, 33.

- Stöggl, T. L., & Sperlich, B. (2015). The training intensity distribution among well-trained and elite endurance athletes. Frontiers in Physiology, 6, 295.