Die Energiesysteme des menschlichen Körpers

Einführung

Wie ein Auto Treibstoff braucht oder eine Maschine Strom benötigt, ist auch für jede Bewegung – also „Arbeit“ – Energie erforderlich. Der menschliche Körper bildet da keine Ausnahme. Er funktioniert wie eine Maschine, die von elektrischen Signalen angetrieben wird, und benötigt kontinuierlich Energie.

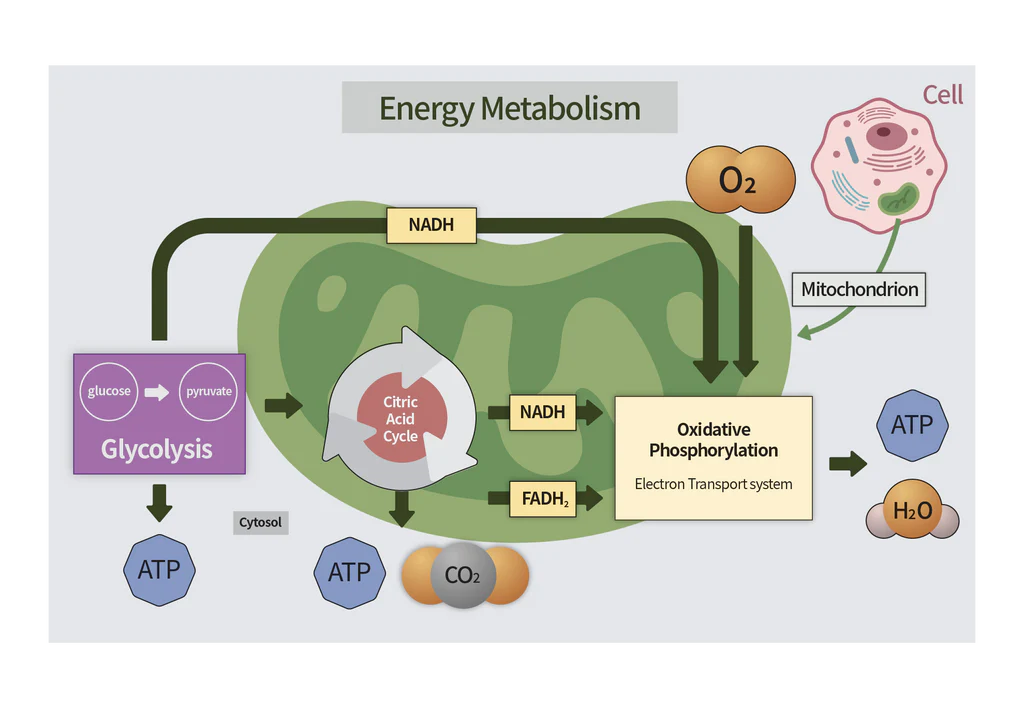

Diese Energie liefert Adenosintriphosphat (ATP) – die unmittelbare Energiequelle für zelluläre Aktivitäten. ATP wird über drei Hauptwege produziert.

Hauptpfade des Energiestoffwechsels im Körper

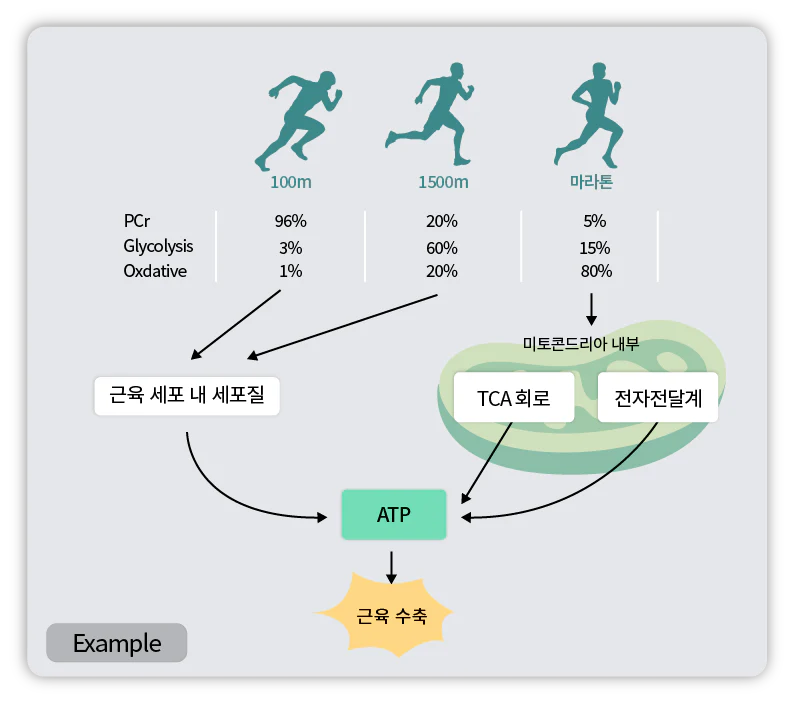

Der menschliche Körper stellt Energie über drei verschiedene Systeme bereit. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Energiequelle, Geschwindigkeit der ATP-Produktion, Ort und Dauer der Aktivität:

(1) ATP-PCr-System (Phosphagensystem)

(2) Glykolyse

(3) Aerober Stoffwechsel in den Mitochondrien (Citratzyklus, oxidative Phosphorylierung etc.)

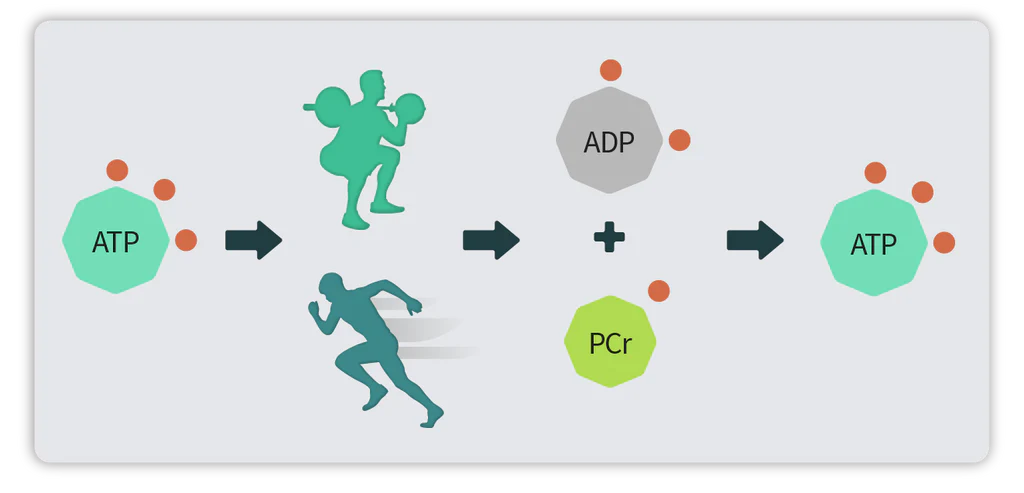

1. ATP-PCr-System (Phosphagensystem)

Das ATP-PCr-System wird unmittelbar zu Beginn intensiver Aktivität aktiviert und findet direkt in der Muskulatur statt. Es nutzt gespeichertes Phosphokreatin (PCr), das in Phosphat (Pi) und Kreatin (Cr) zerfällt – die dabei freigesetzte Energie dient der schnellen Wiederherstellung von ATP.

Dieses System ist anaerob (benötigt keinen Sauerstoff) und liefert ATP am schnellsten – allerdings nur für kurze Zeit, da die PCr-Vorräte begrenzt sind. Es eignet sich besonders für hochintensive Aktivitäten unter 10 Sekunden wie Sprint oder Gewichtheben.

Eigenschaften

- Schnellste Methode zur ATP-Produktion

- Ideal für explosive Bewegungen wie Sprint oder Powerlifting

Mechanismus

- Nutzt Phosphokreatin aus der Muskulatur

- Energie aus PCr-Spaltung wandelt ADP in ATP um

- Anaerob (ohne Sauerstoff)

Dauer

- Sehr kurz, da PCr schnell aufgebraucht ist

- Dominant bei Belastungen < 10 Sekunden

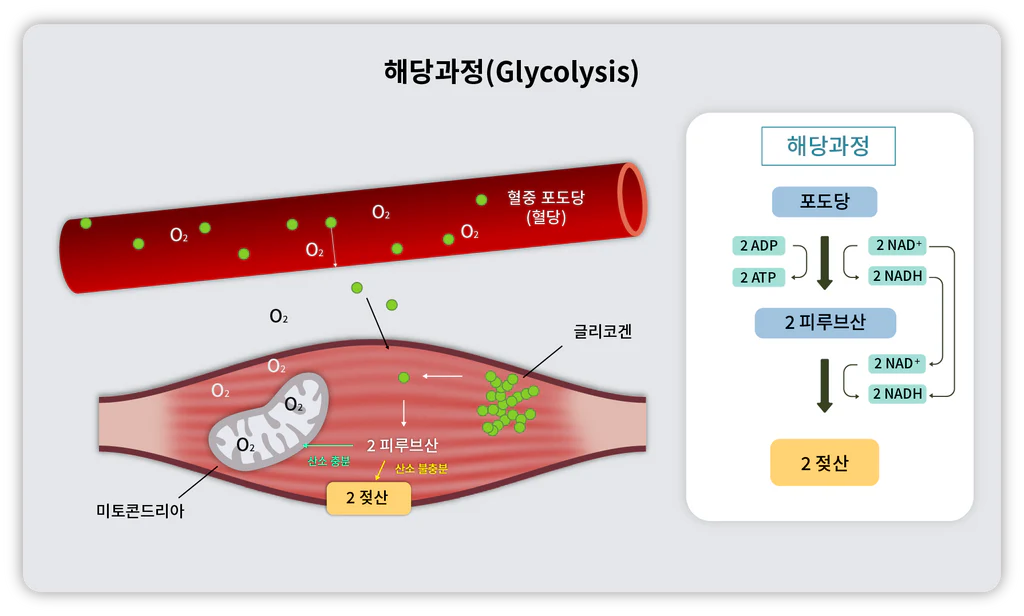

2. Glykolyse

Die Glykolyse erzeugt ATP aus Glukose, die aus Muskel- oder Leberglykogen sowie aus dem Blut stammt. Dieser Prozess findet hauptsächlich im Zytoplasma statt und spaltet Glukose zur Energiegewinnung.

Je nach Sauerstoffverfügbarkeit kann die Glykolyse aerob oder anaerob verlaufen. Glukose wird zu zwei Molekülen Pyruvat umgewandelt, wobei Energie freigesetzt wird. Die ATP-Ausbeute liegt bei 2–3 Molekülen pro Glukose – schneller, aber weniger effizient als andere Systeme.

Pyruvat ist ein zentrales Zwischenprodukt. Bei genügend Sauerstoff gelangt es in die Mitochondrien zur weiteren Verwertung. Bei Sauerstoffmangel wird es zu Laktat (Milchsäure) reduziert, was Ermüdung begünstigt.

Aufgrund von Effizienz und Geschwindigkeit ist die Glykolyse das dominante System bei Belastungen zwischen 20 Sekunden und 2 Minuten – vor allem bei moderater Intensität. Doch auch bei längerer Belastung kann sie beitragen.

Übrigens: Laktat ist nicht „Abfall“. Wird wieder Sauerstoff verfügbar, wird es entweder zurück zu Pyruvat oder über den Cori-Zyklus in der Leber zu Glukose recycelt.

Eigenschaften

- Findet im Zytoplasma statt

- Aerobe und anaerobe Varianten

- Relativ schnell, aber weniger effizient

- Geeignet für Belastung mittlerer Intensität

Mechanismus

- Glukose → Pyruvat

- 2–3 ATP pro Glukose

- Ohne O₂: Pyruvat → Laktat

- Mit O₂: Pyruvat → Mitochondrien

Dauer

- Dominant bei 30 Sekunden bis 2 Minuten

- Kann je nach Belastung länger beitragen

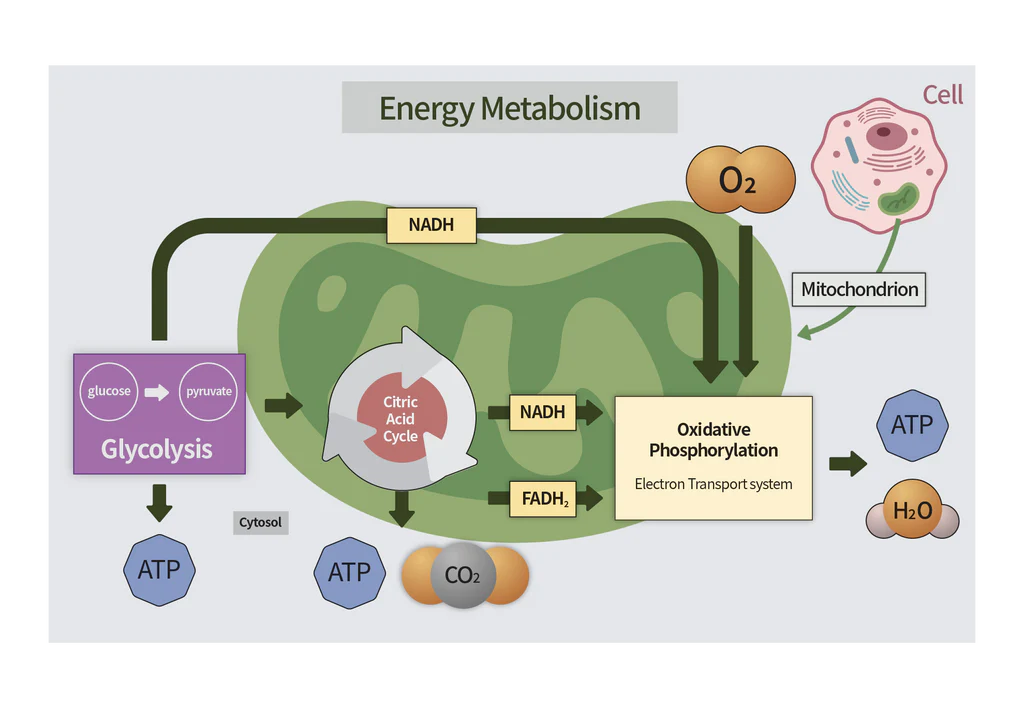

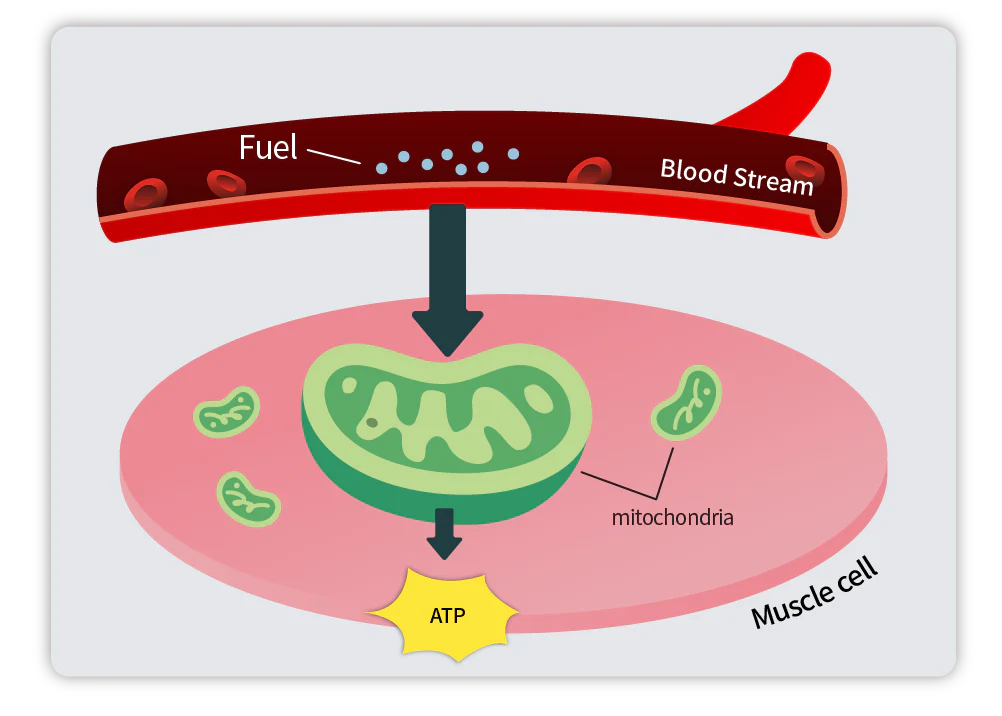

3. Aerober Stoffwechsel in den Mitochondrien

ATP-PCr und Glykolyse sind schnell, aber ineffizient. Für längere Belastungen setzt der Körper auf ein nachhaltigeres System: die aerobe Energiegewinnung in den Mitochondrien – auch als „Zellatmung“ bekannt.

Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle. Sie nutzen Pyruvat (aus der Glykolyse), Aminosäuren und Fettsäuren zur Energiegewinnung. Pro Pyruvat entstehen ca. 15 ATP, pro Fettsäure sogar über 100 ATP.

Dieser Weg ist sehr effizient und kann nahezu unbegrenzt genutzt werden – solange Sauerstoff vorhanden ist. Die Aktivierung dauert jedoch länger, da O₂ erst in die Zelle transportiert und verarbeitet werden muss.

Deshalb wird dieser Weg bei lang andauernden oder sehr niedrig-intensiven Belastungen dominant.

Eigenschaften

- Findet in den Mitochondrien statt

- Langsamste, aber effizienteste Methode

- Ideal für lange, niedrige Belastungen

- Nutzt O₂ sowie diverse Substrate (Fett, Glukose, etc.)

Mechanismus

- Oxidation → CO₂ + H₂O → ATP

- ~28–30 ATP pro Glukose

-

100 ATP pro Fettsäure

Dauer

- Dominant ab >2 Minuten Belastung

- Hauptsystem bei Ausdauertraining

- Theoretisch unbegrenzt durch Fettreserven

- Bei hoher Intensität/O₂-Mangel weniger aktiv

Zusammenspiel der Energiesysteme

Nur weil eine Belastung wie Joggen als „aerob“ gilt, heisst das nicht, dass nur Mitochondrien arbeiten. Zu Beginn läuft zuerst das ATP-PCr-System, dann folgt die Glykolyse, bevor der aerobe Stoffwechsel übernimmt.

Auch bei aerober Belastung läuft die Glykolyse weiter. Mit steigender Intensität wird sie dominanter, wobei gleichzeitig über die Atmung Sauerstoff für die Mitochondrien geliefert wird. ATP kann auch weiterhin durch PCr ergänzt werden.

Die dominante ATP-Quelle hängt also von Dauer und Intensität ab – eine klare Trennung ist nicht möglich. Die drei Systeme arbeiten ineinander. Der Körper nutzt das jeweils effizienteste System für die aktuelle Anforderung.

Um Training gezielt zu steuern, hilft es zu verstehen, welche Systeme bei welcher Belastung aktiv sind – und welche Nährstoffe sie unterstützen.

Quellen

-

Bücher

- Lodish, H. et al. (2023). Molecular Cell Biology (9. Aufl.). World Science.

- Berg, J. M. et al. (2012). Biochemistry (7. Aufl.). Bummun Education.

- Brooks, G. A. et al. (2010). Exercise Physiology (4. Aufl.). Rainbow Books.

- Hargreaves, M. & Spriet, L. L. (2006). Exercise Metabolism. Human Kinetics.

- Kenney, W. L. et al. (2019). Physiology of Sport and Exercise (7. Aufl.). Human Kinetics.

- McArdle, W. D. et al. (2014). Exercise Physiology (8. Aufl.). Lippincott Williams & Wilkins.

- Korean Society of Exercise Physiology. (2014). Exercise Physiology (2. Aufl.). Hanmi Medical.

-

Artikel

- Hargreaves, M. & Spriet, L. L. (2018). Exercise metabolism: Fuels for the fire. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 8(8), a029744.

- Hargreaves, M. & Spriet, L. L. (2020). Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nature Metabolism, 2(9), 817–828.