ポーラ・ラドクリフ選手の3つの主要ランニング指標とマラソン世界記録

「どんなトレーニングをすればいいの?」「このトレーニングでどんな能力が伸びるの?」「効果を感じないけど、やるべきなの?」

トレーニングに関して最もよく聞かれる質問です。これらの質問が多いということは、トレーニングの成果をすぐには実感しにくいということでもあります。成果を感じるまでには時間がかかることもありますし、自分では変化を感じなくても、実際のデータでは指標が改善していることもあります。

2000 年代に女子マラソンの世界記録を保持していたポーラ・ラドクリフ(Paula Radcliffe、以下 PR)選手のデータを見ながら、トレーニングによってどの指標がどのように改善されるのかを確認してみましょう。

PR はイギリス出身のマラソン選手で、マラソン史上最も優れたランナーの一人です。メジャー大会で 7 回優勝しており、特に 2003 年 4 月のロンドンマラソンで優勝しながら記録した 2 時間 15 分 25 秒の世界記録は、2019 年までの 16 年間破られませんでした。研究チームは、1992 年から 2003 年まで PR の生理学的データを追跡・分析しました。論文を通じて、彼女が世界記録を達成するまでに指標がどう変化したのかを見ていきましょう。

PR を評価した主な生理学的指標

「持久力」とは、「あるスピードでできるだけ長く運動を続けられる能力」と定義できます。長時間の運動を支えるには、エネルギーを持続的に供給する力が必要です。このエネルギーは主に酸化代謝(oxidative metabolism)によって生成されるため、十分な酸素供給が不可欠です。

そのため、研究では PR の持久力を評価するために、酸素の供給と利用に関連する 3 つの指標が使われました。それが、VO₂max、RE(ランニング・エコノミー)、LT(乳酸閾値)です。

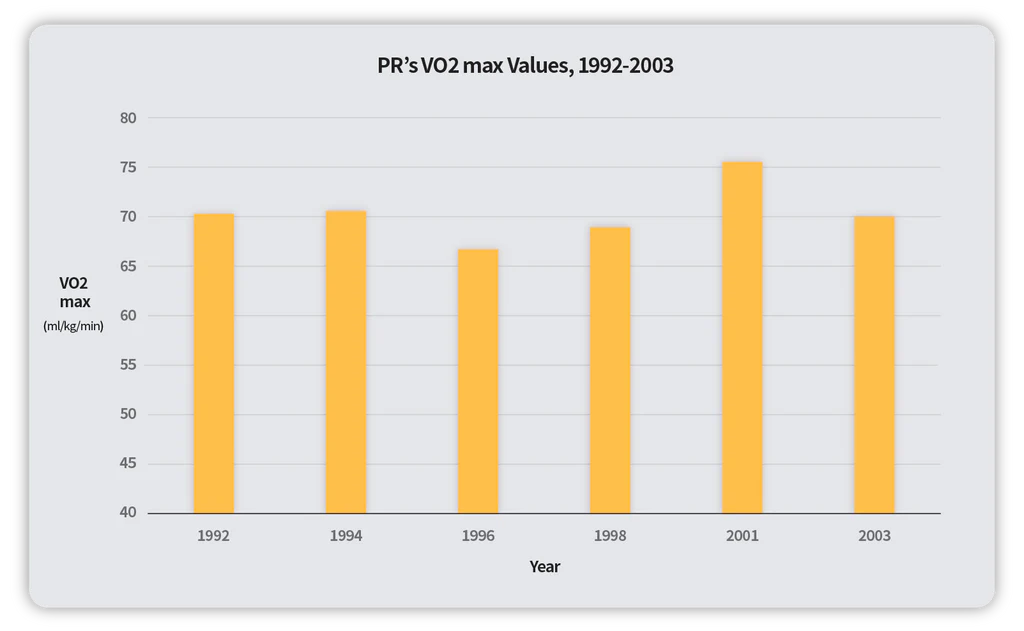

VO₂max は、体が取り込める最大酸素量を示します。酸素供給量が多いほど、エネルギーを多く生成できるため、VO₂max は持久力の重要な決定因子とされています。エリート男性アスリートでは約 70〜85 mL/kg/min、女性では約 60〜75 mL/kg/min の値を示します。

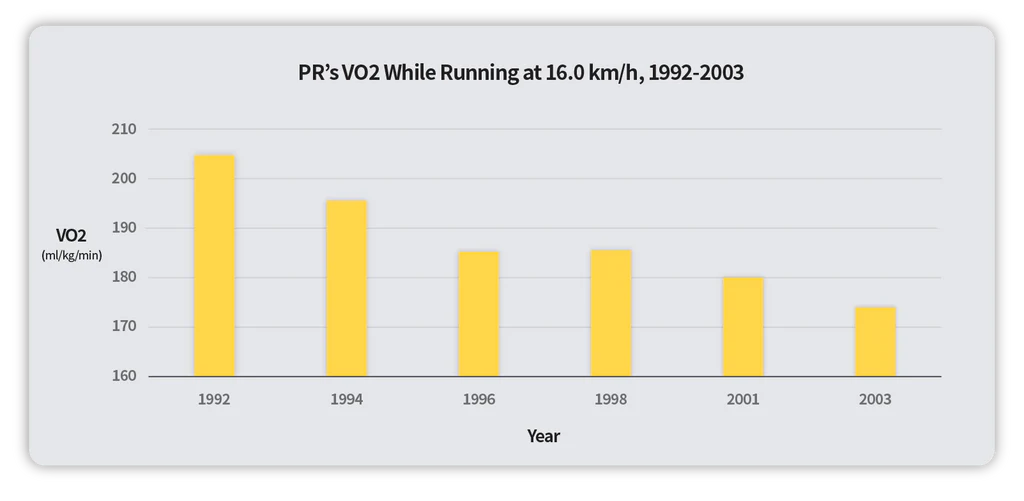

RE は、一定のスピードで走る際に消費される酸素量を示します。RE は個人差が大きく、エリート選手の間でも大きなばらつきがあります。少ない酸素で同じスピードを維持できるということは、より効率的に酸素を利用しているということです。RE の値は低いほど良好で、筋グリコーゲンの消費を抑え、代謝性アシドーシスのリスクを下げます。

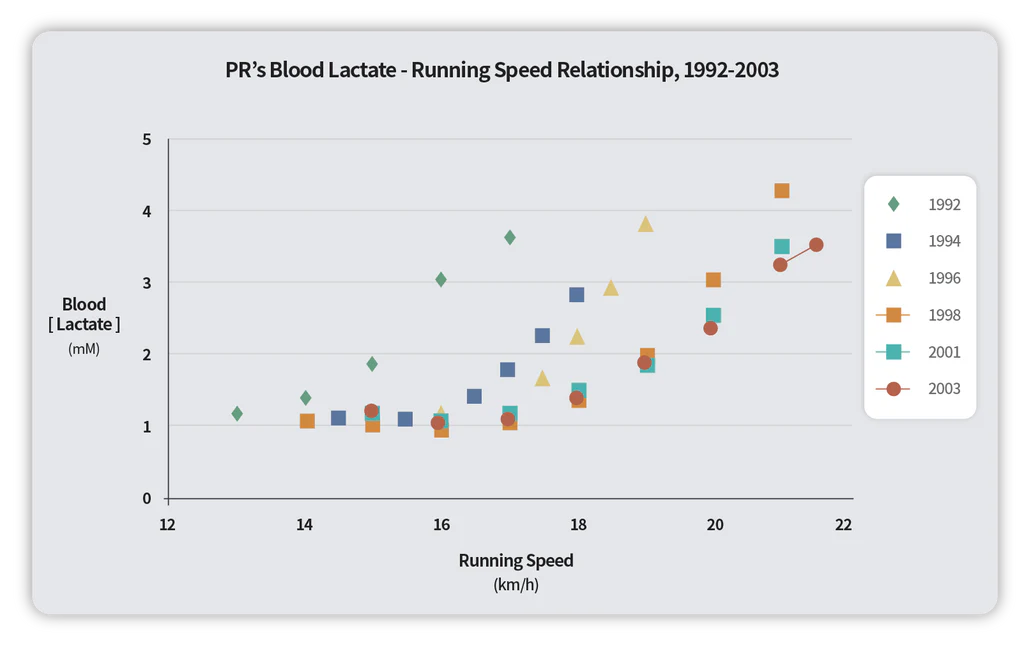

LT(乳酸閾値)は、血中の乳酸濃度が急激に上昇し始めるポイントを意味します。乳酸は、酸素が不足した際に生じる代謝の副産物で、運動強度が高くなると急激に生成されます。乳酸が蓄積すると筋収縮能力が低下するため、LT は持久力を測る指標として用いられます。

PR のランニング 3 指標の変化

研究者たちは、3 分ごとにスピードを上げるトレッドミルテストを使って PR の 3 つの指標を測定しました。VO₂max はテスト中に計測された最大酸素摂取量、RE は主な持久系トレーニングで使用していた時速 16km での酸素消費量、LT は各段階で採血して算出されました。

このテストは 12 年間にわたって同様の方法で実施され、研究者たちはユニークな変化の傾向を確認しました。

VO₂max は年によって多少の変動がありましたが、18 歳だった 1992 年から記録を樹立した 2003 年まで約 70 mL/kg/min を維持していました。すでに世界トップレベルだった PR では、VO₂max に大きな変化は見られず、むしろ 2003 年の値は 2 年前よりやや低下していました。

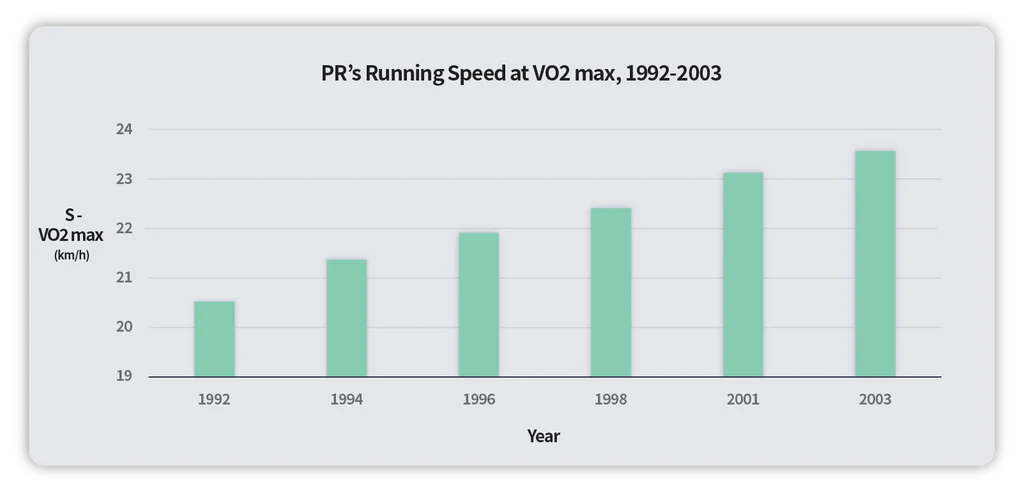

一方で RE は、1992 年から 2003 年にかけて着実に改善しました。1992 年には 1km あたり 205 mL/kg だった酸素消費量が、2003 年には 175 mL/kg まで減少し、約 15%の改善が見られました。また、VO₂max の数値が横ばい、あるいは低下していたにもかかわらず、VO₂max 時のランニングスピードは明確に向上していました。これは RE の改善によるものであり、RE が VO₂max の低下を補ったと考えられます。

LTおよびLTP(Lactate Turn Point)も共に改善されました。研究者たちは、これはトレーニングの成果であると述べています。最大スピードが上がることでより高強度のトレーニングが可能となり、質の高いトレーニングができたことで、LTの向上につながったと考えられます。

PR の事例から学べること

PRの持久力向上には、REの改善が大きく寄与していたと考えられます。ただしRE自体はさまざまな要因に影響されるため、その改善要因を明確に特定するのは困難です。有酸素能力の向上は、多様な生理的要素が複雑に組み合わさって実現されたものです。

そのため、研究者たちは「質の高いトレーニング」の重要性を強調しています。PR はトレーニングの量だけでなく、質も非常に重視しており、常に高い水準を保っていました。定期的なテストを通じて、トレーニング前の身体状態や、普段の体力・健康状態をチェックし、それに基づいてトレーニング強度を調整していたのです。データを活用してトレーニングを絶えず修正し、結果として乳酸の蓄積が抑えられ、酸素消費効率が向上するなど、有酸素指標が改善されました。

結論

身体が変化し、それを実感できるまでには時間がかかります。すぐにトレーニングの効果を感じられないこともあるでしょう。それでも、データを確認しながら継続的にトレーニングを続けることが大切です。現在の身体状態に合わせて細かく調整することで、長期的には着実な変化が得られるのです。